グローバルヒストリー

全 汝株

Jeon, Yeojoo

東京大学 講師

代表業績

東京大学の博士論文(2025年3月)

韓国の体制変化と戦後日韓歴史問題の展開

―日本の歴史関連発言をめぐる日韓交渉を中心として―

(The ROK’s Regime Change and the Developments of Postwar Japan-ROK Historical Issues: Focusing on Japan-ROK Negotiations Over Japan’s Historical Statements)

東京大学の修士論文(2021年3月)

権威主義体制の下における歴史問題の展開

―1980年代日韓交渉における歴史関連発言を中心として―

(Development of History Problem between Japan and South Korea under South Korean Authoritarian Rule: Negotiations on Japanese Official Remarks on the Past in the 1980s.)

ソウル大学の修士論文(2017年2月)

1982年歴史教科書問題における日韓交渉―パットナムのツーレベルゲーム理論を中心にー(韓国語): The negotiation process between Japan and the ROK on the Japanese history textbook issue in 1982: Focusing on The Two-Level Game Theory

専攻分野

国際紛争

日本外交

目指す研究者像

私は、分断や排除を正当化するような単純化された思考様式が社会にどのように浸透するのかを分析し、それを減少させることに貢献する研究者になりたいと考えています。現実は複雑で多層的であるにもかかわらず、人々はその複雑さを受け止めきれず、「私たち」と「敵」という二項対立の枠組みに思考を委ねがちです。このような単純化は他者の非人間化を招き、自分には許されない行為を他者に対しては正当化してしまうのです。

私は、このような思考が作動する構造的条件を理解し、複雑な現実をそのままに分析することを目指しています。とりわけ東アジアにおいては、歴史記憶、国家アイデンティティ、安全保障の言説が個人の認識や判断にどのように影響を与えているのかを考察し、この地域の平和構築に実質的に貢献できる理論的・制度的基盤を研究していきたいと考えています。人々は国家や制度という枠組みの中で与えられた条件に従って選択を行っており、特定の政治体制や社会システムは個人の倫理的判断に深く影響を及ぼします。私は、個人の道徳性のみを強調するのではなく、平和を志向する指導者や制度がいかにして形成されうるのかという条件を探る研究者でありたいと思っています。

現実政治の生々しい力学と理想主義的な希望のあいだでバランスを取りながら、「平和」という理想を具体化するための実践的知見を積み重ねていきたいと考えています。wishful thinking にとどまらず、制度や権力が実際にどのように作動しているのかを分析し、その内部からより良い可能性を模索したいと思います。E.H.カーが述べたように、理想主義とは現実の圧力に耐え得る構造の中においてこそ意味を持ちます。私はそのバランスの上に立って、東アジアの対立を和らげ、相互理解を深める研究を進めていきたいと願っています。

私の研究は単に成果を蓄積することを目的とするのではなく、問題について「考えることのできる人々」を生み出すことにも貢献したいと思っています。自分の書いた文章が誰かに問いを投げかけ、思考を促し、内省のきっかけとなるならば、それは研究者として最も意義あることだと信じています。機能していない制度を見て見ぬふりをせず、その故障した箇所を静かに、しかし明確に指摘し、より良い構造を構想し、実現することに貢献していきたいと考えています。

研究テーマ紹介

私は、東アジアにおける平和構築と歴史認識問題に関心を持ち、特に戦後の日韓間における歴史問題をめぐる交渉過程とその政治的背景について研究を行ってきました。第二次世界大戦後、冷戦を経験したこの地域では、戦争の終結後も過去からの完全な関係回復がなされていない現実が続いています。私はこの問題意識のもと、戦争の記憶がいかに形成され、争われ、外交的相互作用を通じていかに癒され得るのかを分析し、東アジアにおける持続的な和解の可能性を探っています。

2025年に東京大学で提出した博士論文では、韓国の民主化が日韓の歴史問題にどのような影響を与えたのかに焦点を当て、日本側の歴史認識に関する発言と、それをめぐる外交交渉の展開を分析しました。2021年の修士論文では、1980年代の権威主義体制下における歴史認識外交に焦点を当て、また2017年のソウル大学での修士論文では、1982年の教科書問題をパットナムの二層ゲーム理論の枠組みを用いて分析しました。

また、朝鮮半島の平和というより大きな文脈の中で、東アジア地域において依然として理解が困難な国家である北朝鮮体制を分析する方法論的アプローチにも継続的に取り組んでいます。たとえば2024年には、東京大学のArda Akdemir博士と共同で、北朝鮮のテキスト資料に基づき情報検索と応答を支援する「RADAE: Retrieval Augmented DPRK Answer Engine」を開発し、IPSA RC13・RC17合同国際学会にて発表しました。

これらの研究を通じて、痛ましい過去を社会がいかに記憶し、癒していけるのかを考察し、そのプロセスを通じて、再び悲惨な戦争が繰り返されない世界の実現に貢献したいと考えています。

ワーキングペーパーの仮題目

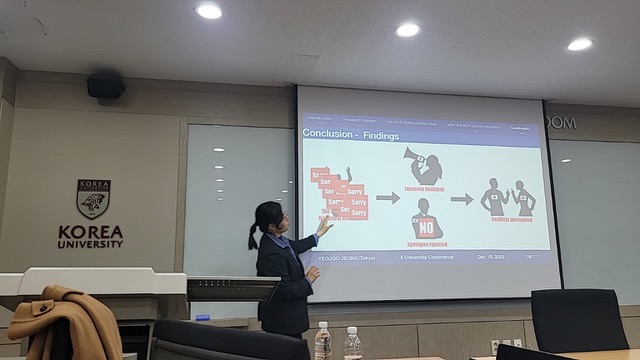

研究画像