投稿エッセイ

米国の戦争に貢献した日系人 – 太平洋戦線の兵士、また民間人として

株式会社ニチマイ 長坂マイヤーズ陽子

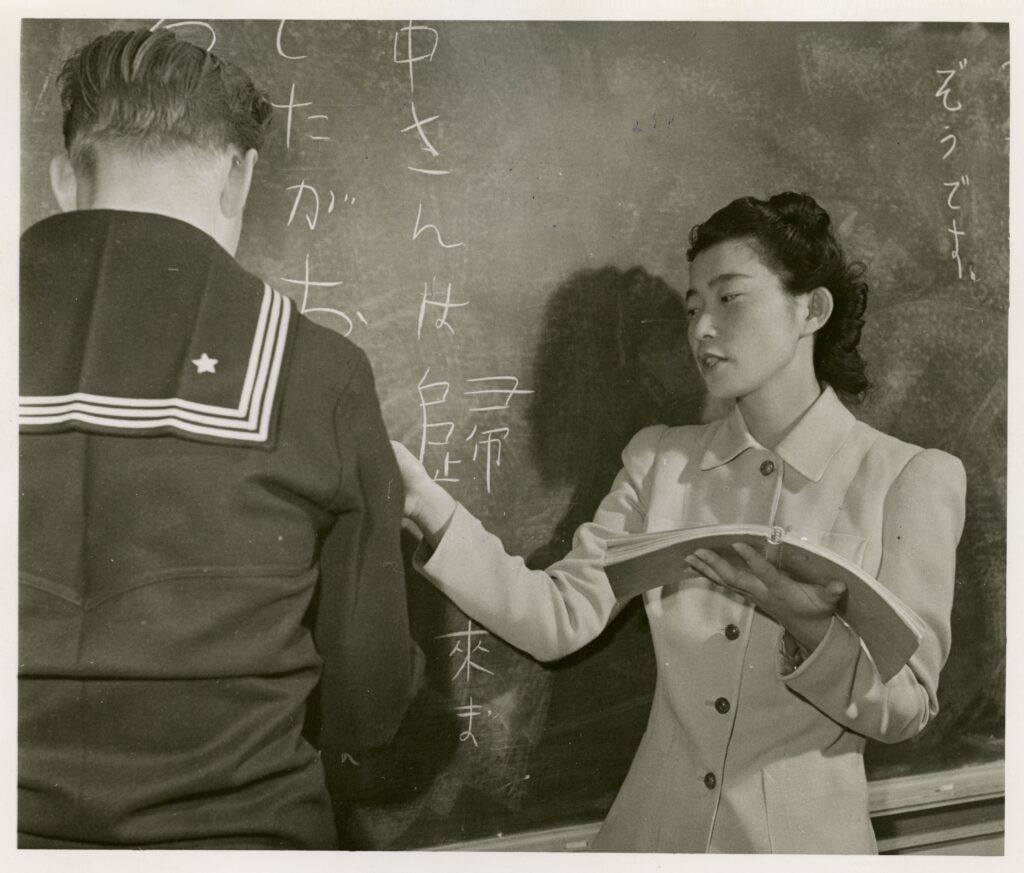

フランシス・ヒグチという、かつてのロスアンゼルス在住の日系人が、コロラド大学の海軍日本語学校で講義

はじめに − 現在(2025年4月)のアメリカにおける外国人問題から

1929年に設立された日系アメリカ市民連盟(Japanese American Citizens League) は、現トランプ政権が2025年3月15日付で発した大統領令は、敵性外国人法 (Alien Enemies Act of 1798)の違法な発動であると非難した。i

この敵性外国人法は、1798年に制定された、外国人、治安諸法 (Alien and Sedition Acts)という、4つの法律を合わせたものー外国人帰化法(Naturalization Act)、友好的外国人法(Alien Friends Act)、 敵性外国人法 (Alian Enemies Act)、そして治安法(Sedition Act) の中の一つであり、米国が戦時中か、または、外国がアメリカを侵略するおそれがある場合のみが、法の前提となっている。つまり、あくまで、有事の法律であり、それを平時に適用することは信じがたい乱用であるという批判が上がっている。この発動で、ベネズエラの犯罪組織との関わりが疑われる数百人のギャングメンバーとされる人々が国外に追放されたため、連邦地方裁判所は即座に介入し、いかなる個人の強制送還も阻止する一時的な差し止め命令を出したが、それは無視された形となった。ii

こうした一連の動きに対して、日系アメリカ市民連盟は、現政権による敵性外国人法の発動は、違憲であると同時に、第二次世界大戦中の日系人強制収容という深い人種差別と排外主義的遺産を引き継ぐものであるとの声明を出した。また国家安全保障の名のもとに、移民に対する適正な手続きという憲法上の権利をはく奪する権限が、大統領に与えられているとしても、戦時中の日系米国人の苦難―多くの日系兵士達が戦場で戦い、一方で彼らの家族が収容所に収容されたということを繰り返してはならないとして歴史上の記憶も呼び覚ました。

第二次大戦時の日系人とアメリカ

以上のような現在の米国社会の情勢と合わせ、あらためて日系人の歴史について考えてみたい。太平洋戦争中において、 12万以上の日系米国人が収容所に収容されたが、iii その内、約 31,000 人の日系米国人の男女が米軍に従軍し、さらに、そのうちの約 10,000 人が第 442 連隊戦闘団に従軍した。また、MIS 語学学校は戦時中に約 6,000 人の卒業生を出し、このうち約 3,000 人が海外に赴いて従軍した。iv

さらには、いわゆる兵士ではなく、米国政府組織に翻訳通訳や日本語及び日本歴史や政治の専門家として、従事した米国日系民間人など、一人一人によってその体験と差別、苦難そして犠牲は様々であり、とても簡単に語れるものではない。しかしながら、米国日系人の歴史を真摯に探究すると、アメリカのナショナリズムと移民・外国人問題の複雑な関係が浮かび上がってくる。まずは、今回は、太平洋戦線の中のビルマ戦の日系兵、またそうした米陸軍日系兵を訓練した米国陸軍の日本語学校と日本語教師、さらには米海軍兵を訓練した米国海軍の日本語学校と日本語教師の写真資料、さらに米国政府機関で働いた日系民間人の例を紹介したい。

Left: Brig. Gen. Frank Merrill, Commanding General of Infantry troops in Burma, poses between Japanese-American interpreters, who are, L. to R., T Sergent Herbert Miyazaki, Paauilo, Hawaii, and T Sergent Akiji Yoshimura, Colusa, Calif. Naubaum, Burma. No. 230632. 5/1/1944.

Right: Left, Tec Sgt. Herbert Miyazaki, Paauilo, Hawaii, right, Tec. Sergent Akiji Yoshimura, Colusa, Cali., American-Japanese interpreter with Brig. Gen. Frank Merrill’s infantry troops in Northern Burma. No. 370961. 5/1/1944.

All above from RG111SCA, Records of Signal Corps album 4304, National Archives in College Park, MD.

中国-ビルマ・インド戦線と日系人

これらは、広く知られているビルマ(現ミャンマー)戦線の、1944年5月1日付けの写真である。最初のものは、左から、日系米国人のハーバート・ミヤサキ(Herbet Miyasaki:1915-1988)v、フランク・メリル(Frank Merrill:1903-1955)、日系米国人のアキジ・ヨシムラ(1917-1987) viであり、2枚目も、中央の人物名が不明であるが、両脇は同じ2名であった。

日本軍は1942年5月までにはビルマ全域を制圧したが、1943年1月の、カサブランカ会議で米国のルーズベスト大統領と、英国のチャーチル首相との会談で、同年11月以降のビルマでの連合軍の本格的反抗に合意し、その後インド・ビルマ・中国の米軍陸軍を統括していたジョセフ・スティルウェル将軍は、1944年にフランク・メリル准将を第5307混成部隊(中国・ビルマ・インド戦域(CBI)で戦ったアメリカ陸軍の長距離侵入特殊作戦ジャングル戦闘部隊)の指揮官に任命した。この部隊はフランク・メリル准将の名にちなんで、メリルズ・マローダーズ(Marril Marauders:メリルの襲撃隊)と呼ばれ、約3000名の米兵から構成されていた部隊であった。ジャングルを潜入していくために、軽歩兵として重火器ではなく迫撃砲やバズーカ砲、そして機関銃や自動小銃を武器とし、機動力と奇襲を駆使していく戦法であったために、日本軍に大きな打撃を与えたと同時に、この部隊も多くの死者や死傷者を出した。この部隊には14名の日系兵が参加しており、通訳、翻訳はもちろん、戦闘の最前線も担った。この14名の中には、写真中のハーバート・ミヤサキもアキジ・ヨシムラも含まれていた。この写真が撮影された1944年5月1日のあと、ビルマ北部最大の要衝であり、インド―中国の空輸ルートの中継地でもあり、米軍及び中国軍、また日本軍によっても重要な町であったミイトキーナ/ミッチーナ(Myitkyina)で約2か月半の激闘があった。1944年5月17日にメリルズ・マローダーズが空港を制圧し、約3か月後の8月3日に町全体が制圧されたが、その戦いは、飢えだけでなくマラリアやツツガムシ病などからくる赤痢や熱に苦しみ悶えながらの闘いであった。vii

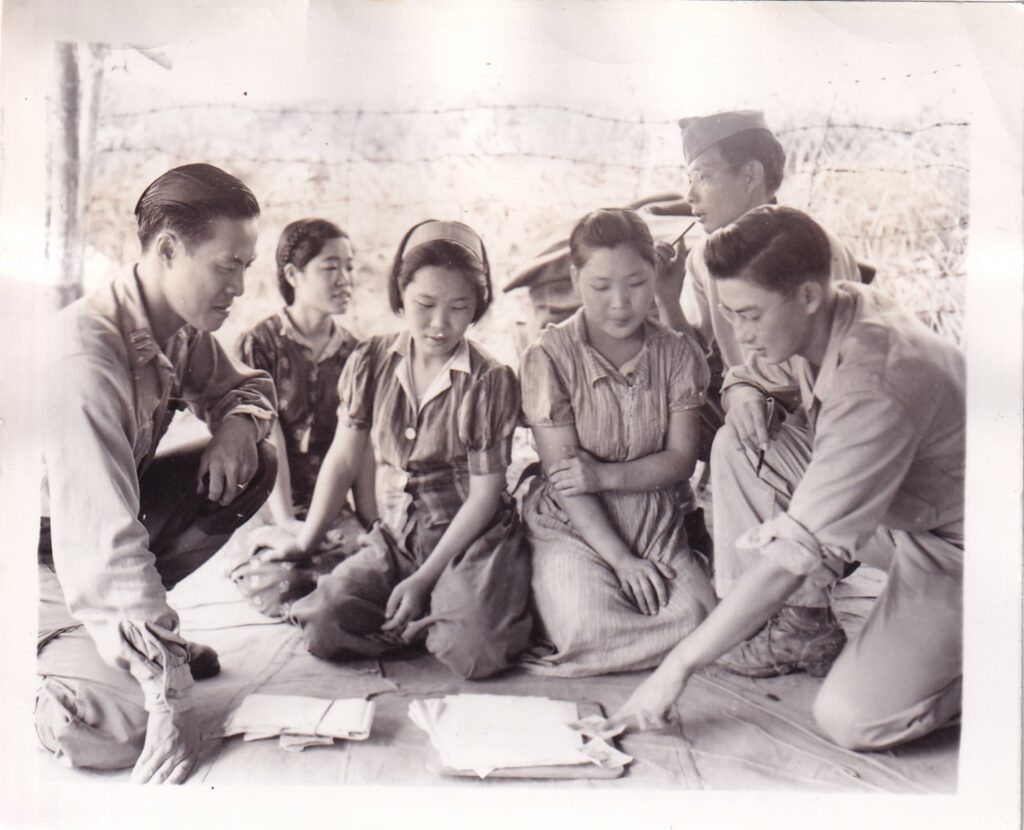

Left: Capt. Won Loy Chan, San Franscisco California, Tech Sgt. Robert Honda, Hawaii, and Sgt. Hirabayashi of Seattle Wash. All of G-2 Myitkyina Task Force, are pictured with and interrogating there Korean ‘Comfort Girls” who were captured near Myitkyina. 8/14/1944. No. 262580.

Right: Sgt. Karl Yoneda, San Francisco, Calif., Japanese interpreter, questions Kim a Japanese “Comfort Girl” at the M.P. Stockade on the Air Strip, while Edward J. St. John, Franklin, Mass., stands guard in the rear. Kim served as a nurse aid in Myitkyina, Burma, India. 8/3/1944. No. 262578.

Both from RG111SC, Records of Signal Corps Photos, Box 472. National Archives in College Park, MD.

上の2枚目の写真は、従軍慰安婦関係の研究の一つである、早稲田大学の浅野豊美教授による論文の中でも紹介されている。viii 上の最初の写真では、左が中国系米国人兵のワン・ロイ・チャン(Won Loy Chan)に対して、右には、14名の日系兵メンバーのロバート・ホンダ(Robert Y. Honda:1917-1981)ixとグラント・ヒラバヤシ(Grant Hirabayashi:1919-2010)xが映っていることがわかる。

2枚目の写真では、日系兵のカール・ヨネダ(Karl Yoneda:1906-1999) の後ろ姿が映っている。xi 彼の実の名は、ゴンゾー・ヨネダであり、共産主義者のカール・マルクス(Karl Marx)に傾倒し、自分の名もカールとし、米国内でもたくさんの労働運動に関わっていた。戦争勃発後の中で一家が日系人収容所に収容されることになった後、ファシズム打倒を目指して、ヨネダは、米陸軍に志願して、MISのメンバーとなった。彼の経歴は他の日系米国人と比べるとかなり異色であったと思われるが、彼の優れた能力と行動力は米軍にとっては信用に足るものになった。彼は1944年3月に、インドのアッサム州のレドに置かれたオフィスに他の日系人兵士とともに到着し、プロパガンダ作戦を展開した。このレドから中国の雲南省昆明を結ぶ道路が、レド行路と呼ばれ、アメリカやイギリスが、中華民国に軍事物資を送る援蒋ルートの一つとして1942年に建設した道路であり、ビルマのシンブイヤン、ミッチーナ、バーモを経て、拉孟から大里、崑明へと至る重要な道路であった。xii

Left: Men are carrying a public address system and sound equipment to the front at the 1st Battalion, 114th Regiment in psychological warfare broadcast to the Japs by the US Office of War Information, Bhamo, Burma. 12/12/1944. No. 277050.

Right: T/3 Kenny Yasui, Los Angels, California, American-Japanese interpreter of Japanese Broadcasting to the Japs at front positions over P.A. system at 1st Bn. 114th Regt. This is the psychological warfare scheme by the US-OWI work. Yasui is the proud holder of the Legion of Merit for his work in the Myitkyna Campaign. Bhamo, Burma. 12/12/1944. No. 277-51.

Both from RG111SC, Records of Signal Corps Photos, Box 524. National Archives in College Park, MD.

上の写真2枚は、ビルマで拡声器を使って日本軍向けに降参を呼びかけようとしているものである。2枚目の写真は、ケニー・ケンジ・ヤスイ(Kenny Kenji Yasui:1914-1989)で xiii、彼は1935年に早稲田大学を卒業し、前述のカール・ヨネダとともに、1944年3月に、インドのアッサム州のレドに置かれたオフィスに他の日系人兵士とともに到着し、プロパガンダ作戦を担った。

日系人の兵士の訓練 - 米陸軍諜報語学学校

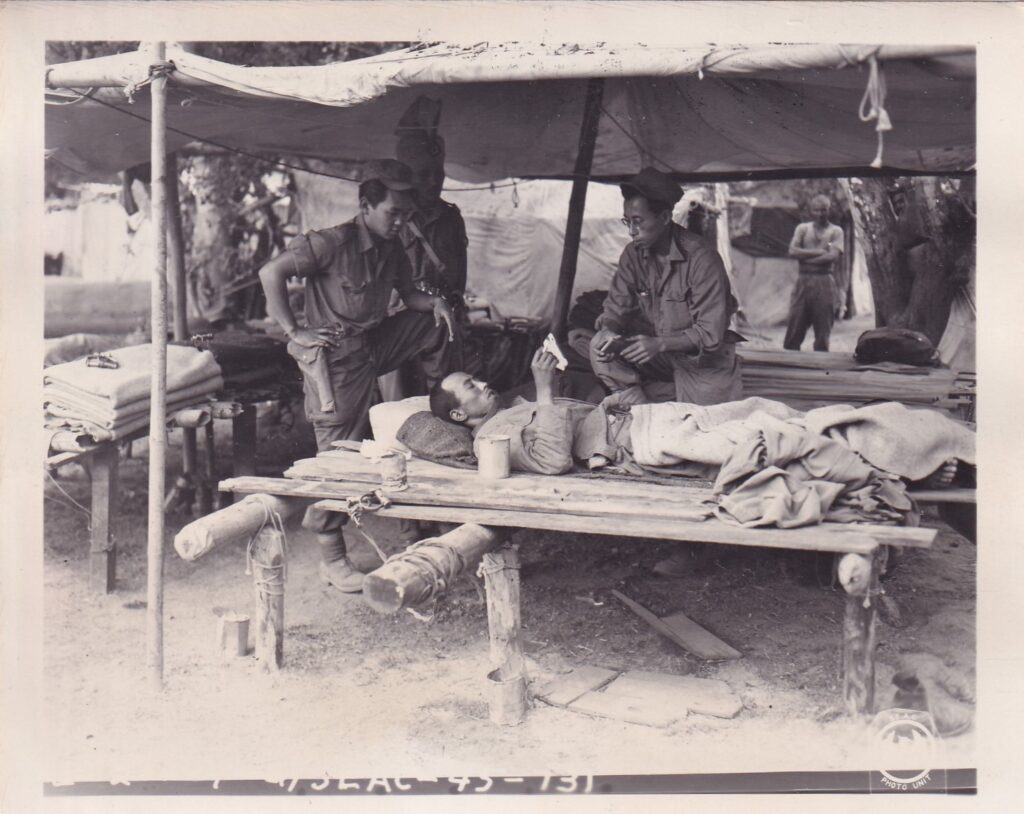

米陸軍日系兵は、イギリス軍にも従軍し、通訳や翻訳をサポートした。以下はそうした様子の写真である。コー・ヒノキ(Koe Hinoki:1922-2007 )xivとディック・ホンマ(Dick Richard Honma: 1917-2002)xv がイギリス軍の捕虜となった日本兵への尋問をしている。

Left: Shweli Rever crossing by engineers of the 30th Filed Company, Indian engineers with equipment and supplies. They bring back the wounded men upon their return trip, Bahe, Myitson, Burma. 2/9-10/1945. Jap prisoner, captured after lying wounded behind allied lines for 9 days, is questioned by Japanese-American interpreters. They are S/Sgts. Vloe (misspell for Koe) Hinoki and Dick Honma, both of the US Army on D.S. with the British 36th Division. No. 244951. Box 409.

Right: Interviewing a Japanese prisoner in a hospital at 36th Division Hqs. Near Bahe, Burma, are L. to R. Willian Roth, Office of War Information representative from Ledo and S/Sgt. Koe Hinoki of Colusa, Calif., Japanese-American interpreter for the 36th Div. He was captured during the Shwel River crossing, Central Burma. 2/17/1945. No. 246931. Box 416.

Both from RG111SC, Records of Signal Corps Photos, National Archives in College Park, MD.

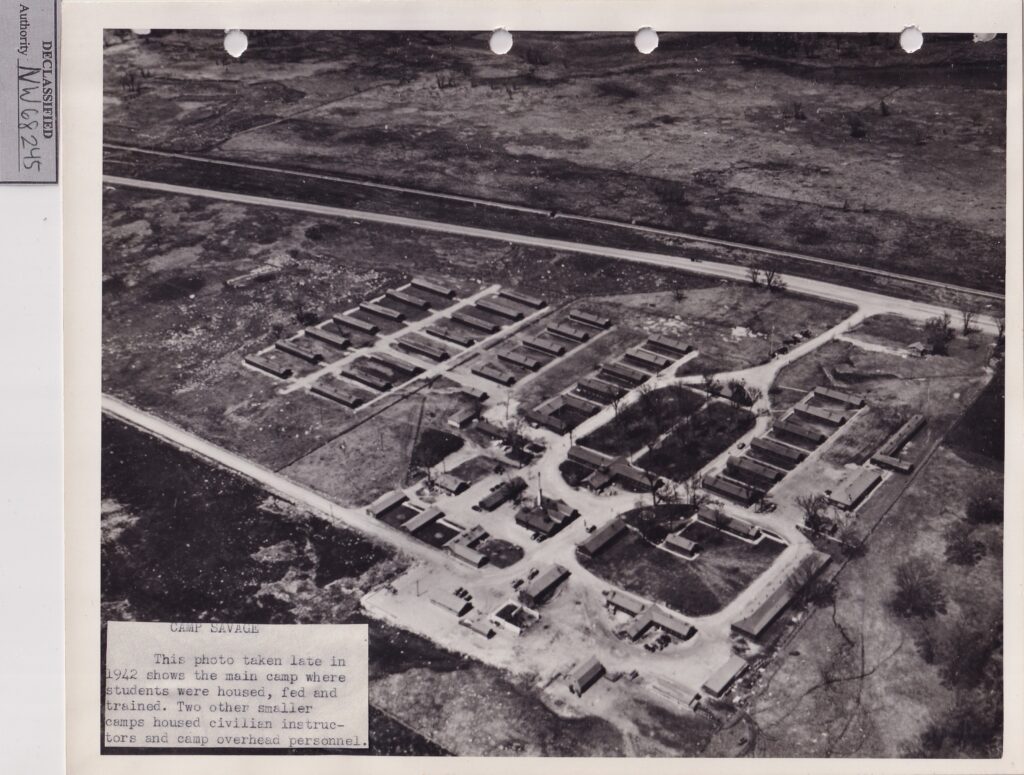

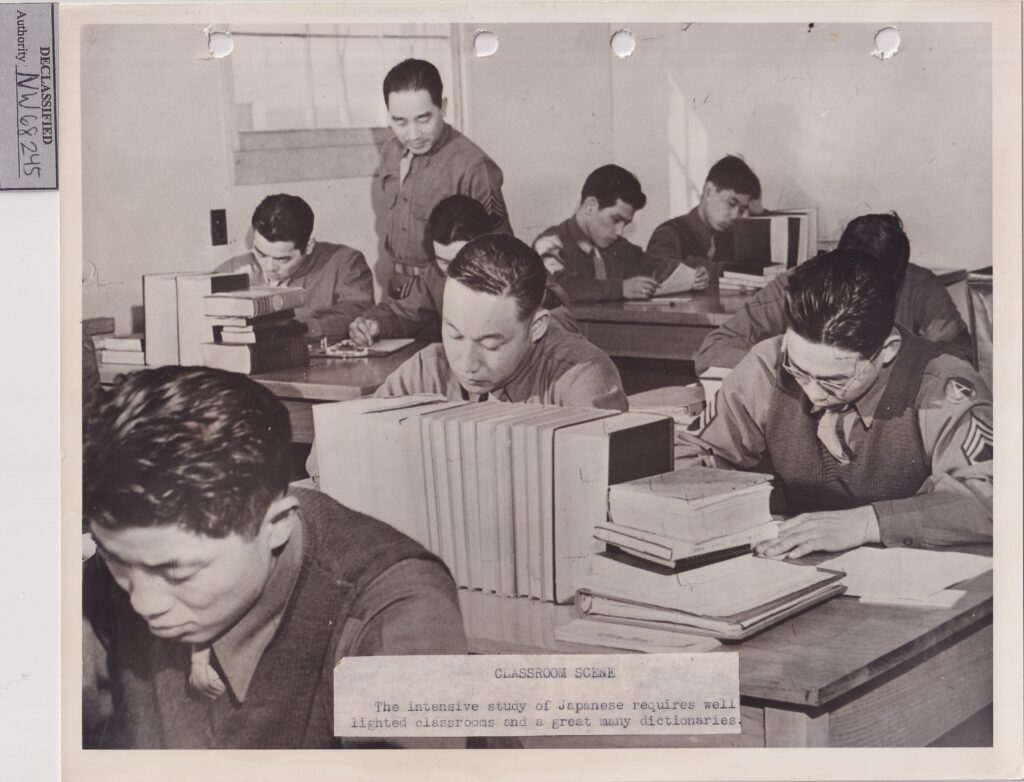

太平洋戦争が始まる前の1941年11月1日の時点で、日本との戦争を予想して、サンフランシスコのプレシディオ陸軍基地内に、米陸軍諜報語学学校 (Military Intelligence Service Language School: MISLS)が作られた。戦争勃発後、カリフォリニア州から離れた場所が望まれ1942年5月25日にミネソタ州のサベージ(Camp Savage)に米陸軍諜報語学学校(日本語学校)が設立された。上記の日系兵達もこの学校を卒業してそれぞれに任務に就いた。1944年8月15日には、同州のフォート・スネリング(Fort Snelling)に移された。これらの学校を卒業した兵士は6000名以上であった。1946 年のピーク時には、教官 160 名、生徒 3,000 名、教室 125 室以上があったという。xvi

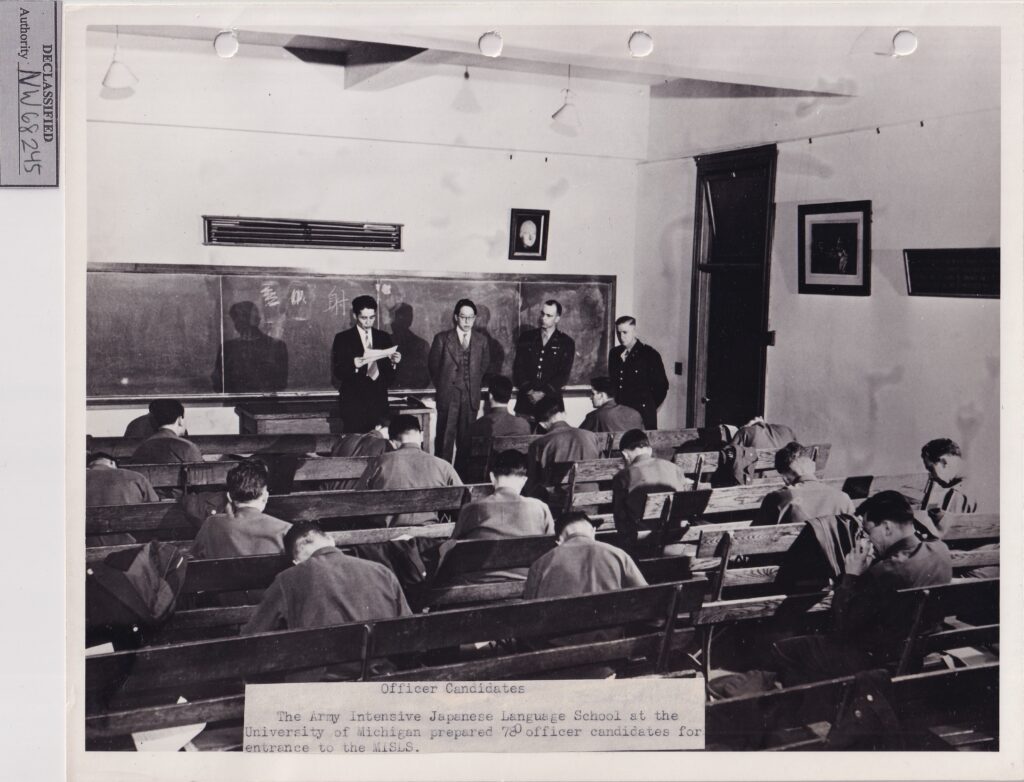

以下の4枚の写真は、サベージの米陸軍諜報語学学校(日本語学校)の空中写真、クラス内の様子、その日本語学校に入るための、将校候補生のミシガン大学での訓練、さらに日本語学校の日本語教員陣の様子である。

Top Left:Camp Savage: This photo taken late in 1942 shows the main camp where students were houses, fed and trained. Two other smaller camps housed civilian instructors and camp overhead personnel.

Top RightClassroom scene: The intensive study of Japanese requires well lighted classroom and a great many dictionaries.

Bottom Left: Officer candidates: The Army intensive Japanese Language School at the University of Michigan prepared 780 officer candidates for entrance to the MISLS.

Bottom Right: Instructors: A language school requires skilled instructors. Here are some of the original staff of Nisei instructors who tutored potential US Army language experts for war against Japan. All are from California.

All above from RG319 (Record of Army Staff), Entry UD1207 Box 1, National Archives in College Park.

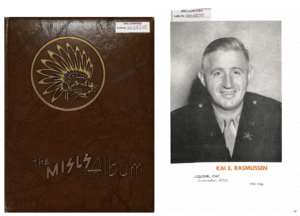

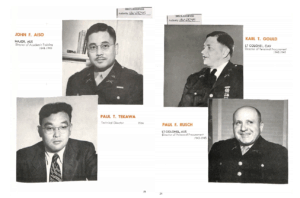

このミネソタのサベージキャンプにあった日本語学校関係の資料の中には、1946年のアルバムがあり、この学校の歴史や職員や日系兵達の活動や、戦場で活動、戦後の占領下の活動、など幅広くまとめられている。この日本語学校の総指揮をしていた、カイ・ラスムセン(Colonel Kai Rasmussen:1902-1988)は、もともとデンマーク生まれで、彼が20歳になったときに米国に移り住み、その後米陸軍に入り、1937年から1940年までは東京の米国大使館で駐在武官補の任務に就きながら日本語を学んだ。太平洋戦争勃発後、日本語専門家の養成のため、日本語にフォーカスした米陸軍諜報語学学校を設立する使命を負い、周囲の様々な反対や批判を浴びながらも、その学校の設立に尽力をつくし、日系兵士達の統括をした。xvii また、ジョン・アイソ(John Aiso: 1909-1987)は、1931年にブラウン大学を卒業し、1934年にはハーバード大学ロースクールを卒業し, 弁護士になったが、陸軍に入隊してからは、サンフランシスコのプレシディオ陸軍基地内の語学学校教師として日本語教育に携わり、ミネソタ州のサベージやフォート・スネリングの学校に移ってから語学指導の現場責任者となった。xviiiまた、ポール・テカワ(1913-1979)もサンフランシスコ時代から日本語教育に関わり、同様にこの学校を支えた。xix

日系人女性兵士とアメリカにおける日本研究者

さらに写真に写っているポール・ラッシュ(Paul F. Rusch: 1897 – 1979)は、1925年に国際キリスト教青年会(YMCA)の職員として来日し、翌年に立教大学経済学部の教授となり、また早稲田大学での商業英語教育に関わりながら、さらにはアメリカンフォットボールの普及にも貢献した。太平戦争勃発後はやむなく1942年の日米交換船によって、xx米国に帰国し、それまでの日本滞在経験を生かした米陸軍諜報語学学校の人事部長となり日本語教育にも関わった。xxi

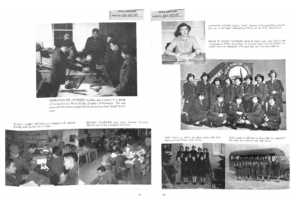

このアルバムには、フォート・スネリングに移ってからの日系人女性兵士を使った日本語訓練の様子を物語る写真も収められている。

All above from MISLS album RG319 (Records of Army Staff), UD1207 Box 1, National Archives, College Park, MD.

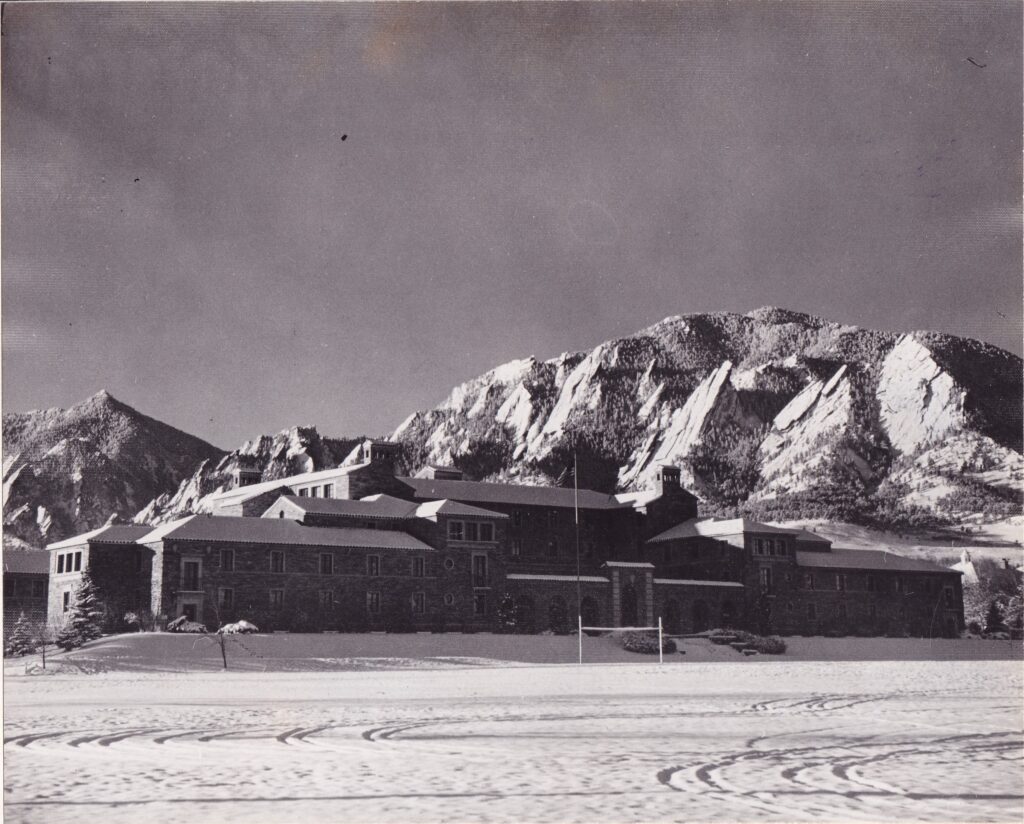

米海軍日本語学校

米海軍の設置した日本語学校は、コロラド州のボルダーのコロラド大学ボルダーのキャンパスにあった。1941年秋からハーバード大学とカリフォルニア大学バークレー校ですでに米海軍は、日本語学校教育を開始していたが、1942年6月にコロラド大学ボルダー校に移ったのである。約150人の日系アメリカ人が教員の大半を占め、その多くは日系アメリカ人を収容していた収容所から採用されたと言われている。日系アメリカ人教員の家族もボルダーに移り住み、海軍と大学は、語学学校への支援を戦争への支援と結びつけて地元社会に積極的に広報した。これによって、日系人教員とその家族は、一般のアメリカ人からの反日的な態度をほとんど経験しなかったと言われている。当時の海軍では、日系米国人の入隊を受け付けなかったので、1,200人の海軍学生のほとんどは白人であり、卒業後は、無線通信の傍受、暗号の解読、文書の翻訳、捕虜の尋問など、日本語能力を必要とする任務に就いた。xxii

以下の写真は、海軍日本語学校の外観と日本語教師やクラスの様子である。

Top Left: The Navy’s Japanese School at Boulder, Colo. Exterior. Rec’d May 1944. No. 162563. RG80G Box 451.

Top Right: Group of instructors grading papers at the Japanese language school for Navy and Civilian students at the University of Colorado. Out of 90 instructors, ten are Caucasian and 80 are of Japanese ancestry. 2/3/1942. No. 15E-733. RG210G Box 18

Bottom Left: Navy students in the Japanese language School at University of Colorado, lean to write by dictation. Language instructor, Gracy Nakasone, corrects blackboard writing as she dictates Japanese passages. Grayce, a former Los Angeles college student, spent several weeks at a War Relocation center after evacuation from West Coast defense area. 2/3/1943. RG210G Box 18

Bottom Right: Francis Higuchi, former Los Angels resident instructing students in the Navy Japanese school at University of Colorado. 2/3/1942. RG210G Box 18

All above from National Archives, College Park, MD.

米陸軍諜報語学学校の場合、卒業生全員が海外勤務にしたわけではなく、米国内のカリフォルニア州バイロン ホット スプリングス (Byron Hot Springs)、メリーランド州キャンプ リッチー(Camp Ritchie)、バージニア州ビント ヒル ファームズ(Vint Hill Farms)などで諜報任務に就いた。特に1943 年から 1944 年にかけて、捕虜への尋問、翻訳、心理戦、通信諜報などの、日本語能力を必要とするさまざまな任務を扱う諜報センターが米国本土に次々と設立され、日系兵は、技術翻訳や日本人捕虜の警護だけでなく、高度な傍受信号の翻訳やプロパガンダの作成など、より機密性が高く、高度なスキルを必要とされた部署に従事した。xxiii

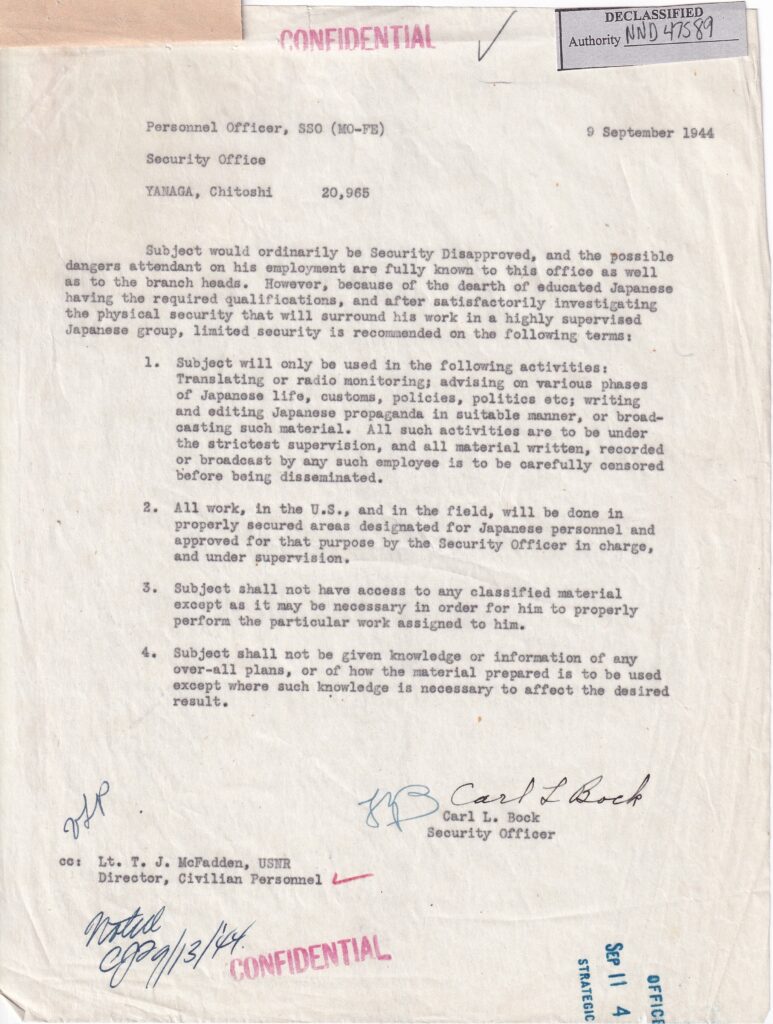

弥永千利の諜報機関OSSでの活動

そうした日系兵だけでなく、日系民間人の研究者も、米国政府機関の上層部組織中で勤務していた。代表的な人物として、ヤナガ・チトシ(Yanaga Chitoshi: 弥永千利:1903-1985 )が挙げられるが、彼は、ハワイ州コナ出身の長男で、日本の福岡で中等教育を終了し、ハワイ大学で1928年に学士号、カリフォルニア大学で1934年に博士号を取得した。その後、カリフォルニア大学バークレー校で教鞭をとり、第二次世界大戦中は戦争情報局 (Office of War Information: OWI)と戦略諜報局(Office of Strategic Service: OSS)に勤務した。戦後は1945 年からイエール大学で教鞭をとり、1971年に政治学教授を退官した。xxiv ”Japan since Perry” (『ペリー以来の日本』1949)、”Japanese people and Politics” (『日本人と政治』1956), “Big Business in Japanese Politics” (『日本政治における大企業』1968)などの著作物が知られている。弥永が1963年10月10日に米海軍大学校(Naval War College)で講義をした”Japan’s Role in the Free World” (『自由世界における日本の役割』“は、米海軍大学校の研究雑誌(The Naval War College Review に掲載されており、誰でも読めるようになっている。その論文の最後の20ページ目には彼のそれまでの学歴と経歴が記されており、戦前及び戦中は以下のように記されている。xxv

Instructor in Japanese history and government, University of California, 1937-42

Director of Japanese Translation and Research, Office of War Information, 1942-44

Far Eastern Adviser, Foreign Broadcast Intelligence Service, F,C.C., 1944

Chief, Special Research Section, Research and Analysis, Far East, Office of Strategic

Services and Department of State, 1944-45

上記の米国政府機関の、Office of War Information(OWI:戦時情報局)は1941年に設置された機関で、米国の諜報及びプロパガンダの機関であり、Foreign Broadcast Information Service(FBIS:外国放送情報局)も同じ1941年に設置された機関で、Federal Communication Commission (FCC:連邦通信委員会)の配下の機関であった。Office of Strategic Service(OSS:戦略情報局)は、1942年に米国統合参謀本部の中の組織として、設置され、スパイ活動やプロパガンダや破壊活動、戦後計画などを担った。こうした組織に関わって任務を遂行していたことは相当な知識や見識がなければできないことであった。xxvi

CIAの“FBIS Against the Axis, 1941-1945 Open–Source Intelligence From the Airwaves” という記事によれば、ヤナガ・チトシについて、「OSSや軍情報部との厳しい競争の中で、外国語放送情報局(FBIS:Foreign Broadcast Information Service)はアジアで経験を積んだ優秀な言語学者の中核を築くことに成功した。ワシントンでアジア言語全般の指揮を執った弥永千利博士は、それ以前にカリフォルニア大学で教鞭をとり、米海軍日本語学校で情報将校を指導し、戦争情報局(OWI)では日本語の翻訳と研究を指揮した。」とされている。xxvii

戦前のヤナガ・チトシについて、触れている研究論文がある。早稲田大学アジア太平洋研究センターの紀要論文第6巻(2/12/2016)の中の、山内春子氏の、「第5章朝河貫一と高木八尺 : 民主主義の定着を目指して」には、福島出身で早稲田大学を卒業し、米国のダートマス大学に編入し、その後卒業、イエール大学大学院で1902年に博士号を取得し1910年には同大学の助教授となり1937年には歴史学教授となった朝河貫一(1873-1948)と、当時東京帝国大の政治学教授であり、アメリカ研究者、政治家であった高木 八尺(たかぎ やさか)との戦前の書簡のやり取りを考察されており、それらから、当時の朝河が、ヤナガ・チトシ(弥永千利)を強くサポートしていたことが伺われる。また、ヤナガは、他の米国人のヒュー・ボートン(Hugh Borton: 1903‒1995),エド ウィン・O・ライシャワー(Edwin O. Reischauer: 1910‒1990),チャールズ・B・ファーズ(Charles B. Fahs: 1908‒1980)とともに、朝河がメンバーであった ACLS(全米学術団体協議会)日本研 究委員会が最初に日本に送った留学生であったとも指摘されている。xxviii

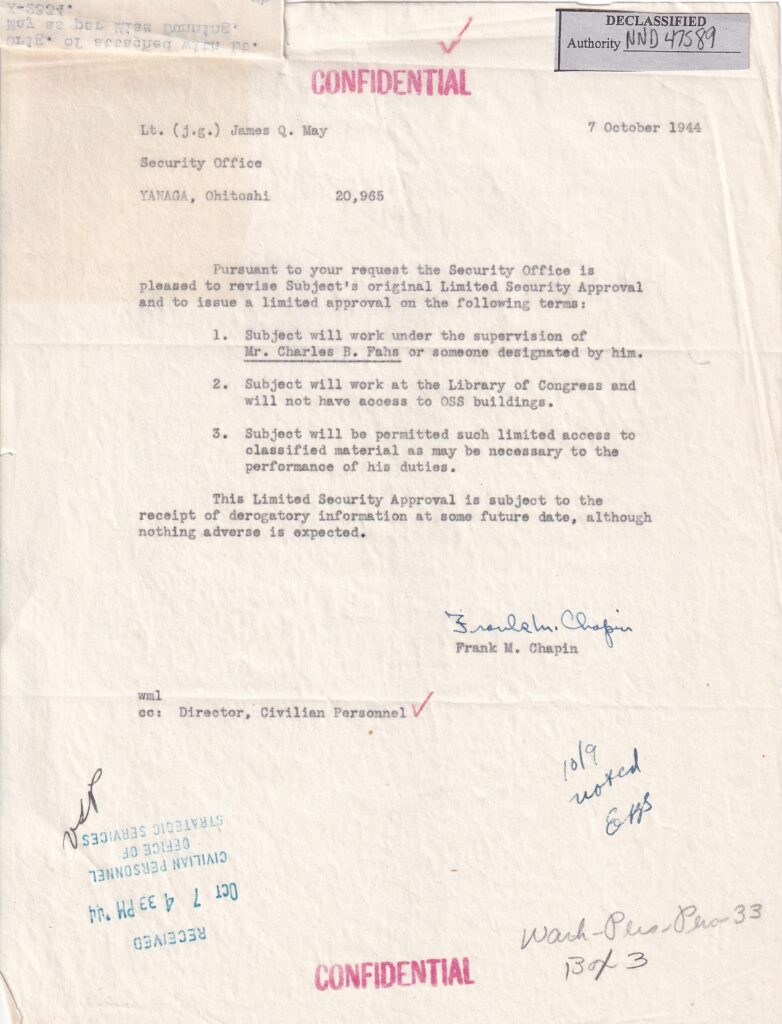

ヤナガ・チトシに関する戦時中の経歴に関する資料は、米国国立公文書館の戦略情報局(OSS)の個人ファイルの資料群のYanaga Ohitoshi(Chitoshiのミススペル)の中の4枚で、基本的には実質2枚のみである。この資料は、彼が、OSSに勤務するにあたっての1944年9月から10月の査定に関する資料であり、彼の雇用に伴う危険性については、当該部署もその上部機関も、十分に承知していた。しかし、高度な教養のある日本人が少ないこと、また、厳重に監視された日本人グループで、彼の仕事を取り巻く物理的なセキュリテイを十分に調査した結果、OSSのすべての情報にアクセスを保障するものではないが、そうした情報に限定的なアクセスができることを推奨した。彼が所属した部署は、OSSのR&A(Research &Analysis)部の極東部門の日本セクションであり、そのトップは、チャールズ・B・ファーズ(Charles Burton Fahs:1908-1980)であった。xxix ヤナガのその部署での任務は、日本人の生活、習慣、政策、政治などの様々な局面に関する翻訳やラジオモニターまた、助言、さらには、日本へプロパガンダを執筆・編集し、放送することなど多岐にわたった。こうした活動はすべて厳重な監督下に置かれ、彼によって作成されたものは、事前に注意深く検閲がされるべきといったことも記されていた。

OSSの上司のチャールズ・B・ファーズとエドウィン O. ライシャワー

チャールズ・B・ファーズは、ノースウェスタン大学で政治学を専攻し国際研究と比較政治学に強い関心を示しながら、主に東洋学生協会の会員として、多くの留学生と出会い、多様な文化を探求した人物であった。1933年に博士号を取得し、フランスに続いて日本の東京帝国大学に3年間留学し、当時共に東大に留学していたエドウィン O. ライシャワーとは生涯の友人となった。チャールズ・B・ファーズは、1941年にOSSに入り、最終的には調査分析部(極東)の部長になった。xxx 後の1961年から6年間、ジョン・F・ケネデイ大統領(Jon F. Kennedy: 1917-1963),の下でライシャワーが駐日米国大使になった時、ファーズは、政治担当の主任として、東京のアメリカ大使館に勤務することになる。

ヤナガは、このチャールズ・B・ファーズの監督のもとに仕事をしていたが、セキュリテイ上、OSSの建物には入ることができず、米国議会図書館で任務に就くこと、任務に応じて機密書類にも限定的にアクセスできること他、いろいろな規制の下で勤務した。彼は1944年にOSSに入る前にすでに、相当な仕事をこなしてきたにも関わらず、そうした実績とは別に、日系米国人であるがゆえに1944年後半の時点でもかなりの警戒対象であった。この資料にあるチャールズ・B・ファーズ(Charles Burton Fahs)は、当時のOSSのResearch & Analysisの日本部門のトップであり、かつては、ヤナガやライシャワーとともに日本へ留学したメンバーで日本通であった。こうした公式文書の陰には見えない信頼関係があったと思われる。

All above from RG226, Records of the Office of Strategic Services [OSS] NM54-1 Box 1 File 2. National Archives, College Park, MD.

2006年に米国国立公文書館が、日本の戦争犯罪関係の研究に関するエッセイ集の、”Researching Japanese War Crimes Records: Introductry Essays” という本と、関係資料のガイド集である、”Japanese War Crimes and Related Topics: A Guide to Records at the National Archives” を出した。xxxi

このエッセイ集は、8つのエッセイから成り立ち全240ページに及ぶものであるが、このエッセイ集の執筆者の一人であった、グレッグ・ブラッドシャー(Greg Bradsher) が書いた第7章の、”A Constantly Recurring Irritant”: Returning Captured and Seized Japanese Records “ の中で、エール大学のヤナガ・チトシの功績が、183ページに(PDF上では191 page)触れられている。彼と彼の同僚たちが、戦後占領軍によって接収された日本関係資料を1957年10月から1958年2月までマイクロ化し、40万ページに及ぶ資料として、163個のマイクロリールに納めて米国議会図書館と日本の国会図書館に送ったと記されている。xxxii

太平洋戦争中における米国の日系人達は、様々な差別や偏見、そして不当な扱いを受けながらも、戦場で、また米国内で、それぞれに必死に闘い、戦争の遂行、そして終結に向けて大きな役割を果たした。排除されるべき敵国の子孫というべき日系人をうまく使うことで、アメリカは戦争に勝利した。そうした歴史に真摯に学び、過ちを繰り返すことがないような社会を作り続ける努力をしていなかなければならない。 (終わり)

編者[浅野]補註:

この弥永千利のハワイでの出生、

参照:

- JACL Condemns Trump Administration’s Unlawful Invocation of the Alien Enemies Act on March 17, 2025,Japanese American Citizens League (JACL):https://jacl.org/statements/jacl-condemns-trump-administrations-unlawful-invocation-of-the-alien-enemies-act

- The Alien Enemies Act of 1798, on March 16, NAFSA( Originally, National Association of Foreign StudentAdvisers. NAFSA: Association of International Educators):https://www.nafsa.org/regulatory-information/alien-enemies-act-1798

- Ask a Historian: how many Japanese Americans were Incarcerated during WWII? Densho:https://densho.org/catalyst/how-many-japanese-americans-were-incarcerated-during-wwii/#:~:text=In%20addition%20to%20the%20120%2C000,counted%20in%20the%20120%2C000%20figure

- Nisei Role as America’s “Eyes and Ears” Against Japan During War II and as a “Bridge” Between the TwoNations During the Occupation-Part 1, Discover Nikkei:https://discovernikkei.org/en/journal/2021/6/23/nisei-soldiers-1/

- Herbet Miyasaki:https://www.findagrave.com/memorial/22320331/herbert-yoshiki-miyasaki?_gl=1*192bze2*_gcl_au*MTczNzI2MTM5OC4xNzM4MTc5NTYw*_ga*MjkzNTI1NDgyLjE3MzgxNzk1NjE.*_ga_4QT8FMEX30*YzRkNDY2MzUtNjFkOS00YTA1LWE2OWQtMTQ3YzliMWMyNDJmLjMuMS4xNzQzNzczODMxLjU5LjAuMA..*_ga_LMK6K2LSJH*YzRkNDY2MzUtNjFkOS00YTA1LWE2OWQtMTQ3YzliMWMyNDJmLjMuMS4xNzQzNzczODMxLjAuMC4wHerbet Miyasaki:https://www.ancestry.com/search/collections/60525/records/100771050

- Akiji Yoshimura”https://www.findagrave.com/memorial/166100753/akiji-yoshimura?_gl=1*ogd0la*_gcl_au*MTgzODY0ODM4Ni4xNzQzMTA4ODk3*_ga*OTk4NDA3ODUuMTc0MzEwODg5OA..*_ga_4QT8FMEX30*ZjQxMjQwMDAtZmU5Yy00NmE5LWFjZmMtNTI4OWNjNzE4Y2VjLjQuMS4xNzQzODc0NjA5LjEzLjAuMA..*_ga_LMK6K2LSJH*ZjQxMjQwMDAtZmU5Yy00NmE5LWFjZmMtNTI4OWNjNzE4Y2VjLjQuMS4xNzQzODc0NjA5LjAuMC4w Akiji Yoshimura:https://www.ancestry.com/search/collections/60525/records/134110154?tid=&pid=&queryId=802d95c3-e67a-41e7-a216-b808d5229c38&_phsrc=biP9&_phstart=successSource

- Merrill’s Marauders, Go For Broke National Education Center:https://goforbroke.org/history/conflict-history/china-burma-india-theater/merrills-marauders/#:~:text=In%20the%20middle%20of%20the,enlisted%20man%20doing%20his%20duty.%E2%80%9D&text=The%20Merrill’s%20Marauders%20were%20awarded,Akiji%20Yoshimura Grant Jiro Hirabayashi, one of the 14 Nisei in Merrill’s Marauders in Burma, Interview to Grant Jiro Hirabayashiwith Terry Shimahttps://www.linkedin.com/pulse/grant-jiro-hirabayashi-one-14-nisei-merrills-burma-david-phillips-fyqve

- 雲南・ビルマ最前線における慰安婦達―死者は語る。「慰安婦」問題調査報告・1999。慰安婦問題とアジア助成基金。https://www.awf.or.jp/pdf/0062_p061_088.pdf

- Robert Y Honda:https://www.findagrave.com/memorial/133601488/robert-y-hondaRobert Yoshiharu “Bob” Honda:https://discovernikkei.org/en/resources/military/3515/?page=150

- Veteran Grant Jiro Hirabayashi:https://news.va.gov/61962/veteranoftheday-army-veteran-grant-jiro-hirabayashi/ Grant J. Hirabayashi:https://www.findagrave.com/memorial/66752518/grant-j-hirabayashi Grant Jiro Hirabayashi Collection:https://www.loc.gov/collections/veterans-history-project-collection/serving-our-voices/diverse-experiences-in-service/asian-pacific-americans/item/afc2001001.28498/

- Karl Yoneda, Densho Encyclopedia: :https://encyclopedia.densho.org/Karl_Yoneda/Yoneda (Karl G.) papers, Online Archives, California:https://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/tf0c6002wh/

- About Karl Yoneda, Pages 126, 289-290 from the book, Nisei Linguists:Japanese Americans in The Military Intelligence Service During World War II,James C. McNaughton 2006-2027. US Army Center if Military History:https://history.army.mil/Publications/Publications-Catalog-Sub/Publications-By-Title/Nisei-Linguists/

- Kenny KenjiYasui (1914-1989)https://www.findagrave.com/memorial/140565232/kenji-yasui About Kenny Kenji Yasui: Pages, 126, 281-282, 284 and 290 from the book, Nisei Linguists: Japanese Americans inThe Military Intelligence Service During World War II, James C. McNaughton 2006-2027. US Army Center ifMilitary History:niAt Japan’s Doorstep, MIS Veterans Hawaiʻi:http://www.misveteranshawaii.com/at-japans-doorstep/

- Koe Hinoki, San Francisco Chronicle:https://www.legacy.com/us/obituaries/sfgate/name/koe-hinoki-obituary?id=25215022 Koe Hinoki:https://www.findagrave.com/memorial/119479941/koe-hinoki

- Dick Honma Richard Honma:https://www.findagrave.com/memorial/234369233/richard-satoshi-honma#source

- Military Intelligence Service Language School (MISLS):https://encyclopedia.densho.org/Military_Intelligence_Service_Language_School/The Military Intelligence Service (MIS) 1941-1952, National Japanese AmericanHistorical Society:https://www.njahs.org/military-intelligence-service/

- Colonel Kai E. Rasmussen, Intelligence Knowledge Network (IKN)https://www.ikn.army.mil/apps/MIHOF/biographies/Rasmussen,%20Kai.pdf Col. Kai. E. Rasmussen 1902-1988, US Army Garrison Presidio of Monterey: Home of the Defense LanguageInstitute Language Center (Page 1-2)https://home.army.mil/monterey/application/files/6415/9174/4022/Rasmussen.pdf

- John F. Aiso 1909-1987, US Army Garrison Presidio of Monterey: Home of the Defense Language InstituteLanguage Center (Page 3)https://home.army.mil/monterey/application/files/6415/9174/4022/Rasmussen.pdfJohn Aiso, Densho Encyclopedia:https://encyclopedia.densho.org/ John_Aiso/

- Paul Tekawa, Densho:https://downloads.densho.org/ddr-csujad-1/ddr-csujad-1-197-mezzanine-66bda61378.pdfPaul Tsutomo Tekawa:https://www.findagrave.com/memorial/189868117/paul-tsutomo-tekawa

- 小宮まゆみ太平洋戦争下の「敵国人」抑留:日本国内に存在した英米系外国人の抑留についてお茶の水史学紀要、43巻、1999年9月。https://teapot.lib.ocha.ac.jp/records/33986

- Paul Frederick Rusch 1897-1979, Rikkyo University:https://koyu.rikkyo.ac.jp/magazine/mail/unchiku/unc016.htmlポール・ラッシュ博士、キープ協会の創設者:https://www.seisenryo.jp/about2.html

- Navy Japanese Language School, Densho Encyclopedia:https://encyclopedia.densho.org/Navy_Japanese_Language_School/

- Page 195 from the book, Nisei Linguists: Japanese Americans in The Military Intelligence Service During WorldWar II, James C. McNaughton 2006-2027. US Army Center if Military History:https://history.army.mil/Publications/Publications-Catalog-Sub/Publications-By-Title/Nisei-Linguists/

- Obituary Chitoshi Yanaga, 1903-1985 by Library of Congress, Warren Tsuneishi: Journal of Asian Studies(1986) 45 (3): 668.https://read.dukeupress.edu/journal-of-asian-studies/article-abstract/45/3/668/333023/Chitoshi-Yanaga-1903-1985?redirectedFrom=fulltext

- Chitoshi Yanaga, Japan’s Role in the Free World. Naval War College Review: Vol. 17: No. 2, Article 2. 1964.https://digital-commons.usnwc.edu/nwc-review/vol17/iss2/2/

- Stephen C. Mercado, FBIS Against the Axis, 1941-1945 (U). Studies in Intelligence 2001.Page 3.https://www.cia.gov/readingroom/docs/STUDIES%20IN%20INTELLIGENCE%20NAZI%20-%20RELATED%20ARTICLES_0007.pdf

- 早稲田大学政治経済学術院政治経済学部浅野豊美教授より2025年4月8日付でいただいたコメント:弥永はイエール大学の朝河貫一に戦中から就職の依頼をしており、朝河がOSSの主任であったシャーマン・ケントと親しかったことも弥永のイエール大学での就職に幾分かの貢献をしたと考えられる。また、弥永の就職については、山内春子第5章朝河貫一と高木八尺:民主主義の定着を目指して早稲田大学国際学術院紀要論文、巻6, p.88-120,2/16/2016.https://waseda.repo.nii.ac.jp/records/25589の論文にも言及されている。さらに筆者(長坂)は、シャーマン・ケント(Sherman Kent: 1903-1986)は、”Organization and Administration of Research and AnalysisBrach 1/21/1943”(RG226 NM54-1 Box 1 File2,NARA in College Park, MD)の資料で、Europe-Africa Division Chiefであったことを確認している。

- 山内春子第5章朝河貫一と高木八尺:民主主義の定着を目指して早稲田大学国際学術院紀要論文、巻6, p. 88-120, 2/16/2016.https://waseda.repo.nii.ac.jp/records/25589

- RG226, Records of the Office of Strategic Services [OSS] NM54-1 Box 1 File 2. National Archives, CollegePark, MD.

- Charles Burton Fahs papersfrom The Online Collection and Catalog ofRockefeller Archive Center:https://dimes.rockarch.org/collections/kiSnUQf8rJatGEKoTTxyc4

- Edward Drea, Greg Bradsher, Robert Hanyok, James Lide, Michael Peterson, and Daquing Yan. ResearchingJapanese War Crimes Records. Nazi War Crimes and Japanese Imperial Government Records, Interagency WorkingGroup, Washington, DC. 2006.https://www.archives.gov/files/iwg/japanese-war-crimes/introductory-essays.pdfJapanese War Crimes and Related Topics: A Guide to Records at the National Archives compiled by Greg Bradsher.Download the PDF guide fromhttps://www.archives.gov/iwg/japanese-war-crimes

- Edward Drea, Greg Bradsher, Robert Hanyok, James Lide, Michael Peterson, and Daquing Yan. ResearchingJapanese War Crimes Records. Nazi War Crimes and Japanese Imperial Government Records, Interagency WorkingGroup, Washington, DC. 2006.https://www.archives.gov/files/iwg/japanese-war-crimes/introductory-essays.pdf