和解学週間(毎年2月末)

国際関係論と地域研究の新しい枠組みの提案:「埋め込まれた関係性」の概念の導入

国際和解学プロジェクト

和解学ウィーク

ジェンダー・エスニシティ班

酒井啓子先生講演会

「国際関係論と地域研究の新しい枠組みの提案:「埋め込まれた関係性」の概念の導入」

2025年2月28日金曜日 早稲田大学 22号館502教室

第1部:14時―16時15分

第2部:16時30分―18時

ジェンダー・エスニシティ班は、千葉大学国際高等研究特任教授、千葉大学グローバル関係融合研究センター長の酒井啓子教授をお招きして、和解学ウィークのイベントを開催した。

このイベントは、2部構成として開催された。まず、第一部は、メインイベントとして、酒井教授による公開の講演会を開催した。会場では15名、オンラインでは27名が参加した。そして、第二部は、国際和解学プロジェクトメンバーの間でのイベントとして、ジェンダー・エスニシティ班の若手二名の研究者による発表と、酒井教授からの講評で構成された。

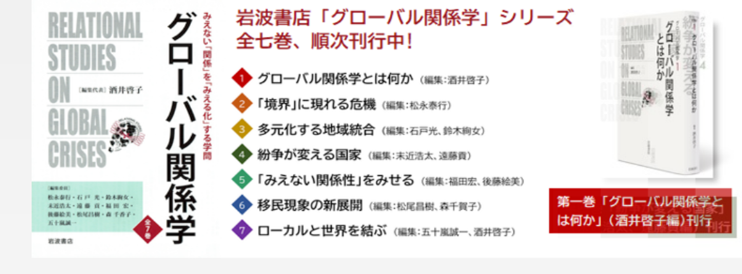

第一部での講演会では、酒井教授が、「グローバル関係学」について解説された。これは、現在の国際関係学と地域研究についての現状を踏まえた新しい学問的アプローチである。質疑応答では、「グローバル関係学」その和解学やアジア地域への適用における特徴や今後の課題について、活発な質問と議論が行われた。

第一部

酒井啓子教授は、21世紀に特に中東で顕著になった突発的で波及性を持つ紛争、9・11などの国際テロ、武力衝突、その結果の難民問題などに注目し、これらを伝統的な国際関係論の西側国家や主体中心の方法論では十分に解明できない問題を指摘された。そして、主体のみならず主体間の双方向、複方向の関係性を通じた解明と、そこを通じて浮かび上がる主体の動向の研究の必要性を説かれた。

酒井教授は、そうした研究を、関係中心的視座を基軸にした「グローバル関係学」というアプローチとして提案された。そして、これまでの伝統的な国際関係論では十分に見えてこなかった、ローカル、国家、超国家レベルでの流動的な関係性が相互に交錯して影響を与え合うというと、そしてその影響がいわば「埋め込まれた関係性」と名付けられる形で、表面化しない、水面下で対他関係に影響を与えることに注目することができる、と説明された。

酒井教授によれば、即自的対面的事象のみによって対他関係は規定されるのではなく、記憶や歴史認識、感情といった内面的な要素が対他認識を規定する。その潜在的、内面的な要素を「埋め込まれた関係性」と呼ぶが、その埋め込まれたものがいつ、どのような表出するか、掘り起こされるかは固定的なものではない。またそれ自身の中に複数の関係性が埋め込まれており、憎悪、トラウマなどの感情的要素や、連帯意識、歴史認識などが複雑に絡み合っているという。一方で、地域研究はこうした「見えない関係性」を発見することに長けているが、逆に「発見」された事象が分かりやすい合理的な「主体」として国際関係論の文脈のなかに落とし込まれ、固定化されることもまた問題であることを指摘された。その問題を回避するためにも、内部で想像される対他関係、相手を通して形成される自己認識などが、自分を思う自分(他者のまなざしの内包化)が引き起こす動態に注目することが重要とのことである。

酒井教授は、「埋め込まれた関係性」として、以下の3つのパターンを提示される。第一のタイプは、空間的、歴史的記憶を背景に持つ関係であり、現在の中東諸国の持つ過去の植民地支配の記憶などである。第二のタイプは、社会的、文化的な特殊性を纏った他者に対する視座である。これにはオリエンタリズムに表れるような、ヨーロッパがアラブを前近代的と見なすようなステレオタイプがある。第三のタイプは、他者からのまなざしを自覚する主体の、内的な関係性である。2003年にイラク社会から歓迎されるであろうというアメリカの誤解にも表れている。酒井教授は、これら三つのパターンは、学際的、実際的な研究を通じて把握することが出来、そして、これらのパターンは、現代の様々なグローバルな危機の理解と解決に資すると説かれた。

である『グローバル関係学』シリーズ全7巻

質疑応答

質疑応答では、主に以下のような質問があがった。まず、東アジアと中東における歴史問題に表れる「埋め込まれた関係性」の違いについてである。酒井教授は、東アジアとの比較での中東の特徴として、第一次世界大戦後の国境の一方的決定について、植民地支配国がまだ謝罪していないことを挙げられた。 第二の質問は、日本とヨーロッパの地域研究の違いについてであった。酒井教授は、第二次世界大戦の敗戦国としての日本では、地域研究は、歴史問題における和解により焦点を当てる傾向があると指摘された。第三に、戦後の日本では内戦が生じなかった一方で、アメリカ侵攻後の2003年以降のイラクでは内戦が起こった理由についての質問があった。酒井教授は、イラクでの内戦の要因の一部として、イラク社会におけるアラブ民族意識、イスラム教の諸宗派のアイデンティティ、異なる「加害者」に対する被害者意識など、多層に渡る共同体の複雑さがあることを解説された。最後に、グローバル関係学の方法論についての質問が出た。酒井教授は、「埋め込まれた関係性」をいかに見えるようにしてゆくかについての方法が、今後の課題になると回答された。

Part 2

若手研究者セッション

酒井教授の講演会に続いて、国際和解学プロジェクトメンバーを対象とした第二部が開かれた。国際和解学プロジェクトの若手研究者2名の発表と、酒井教授による講評が行われた。

川口博子博士「真実和解委員会は、なぜ実現しなかったのかーウガンダ北部紛争後の賠償制度をめぐる新たな実践にみられる日常生活の変化―」

文化人類学者である川口博士は、1990年代のウガンダ北部紛争(内戦)後の2000年代の和解過程についての研究を発表した。ウガンダでは、アチョリ族を主体とする反政府軍「神の抵抗軍」(LRA)が政府軍に抵抗していた。川口博士は、ウガンダの和解過程としてこれまで行われた3つの実践を紹介した。まず、ウガンダ政府が2000年に出した「包括的恩赦」であり、そして国際刑事裁判所によるLRAの指導者の逮捕を通じたグローバルな正義の追求である。

そして、川口博士の研究対象である、海外のアチョリのディアスポラが提案した伝統的正義に基づく真実和解委員会に基づく和解策である。これは、共同体の首長を道徳的権威として復権させ、LRA兵士が責任を認めて後悔の意を示し、当事者氏族間で賠償を実施することを通じて将来の通婚の可能性を示し、死をもたらした出来事の原状回復をして、氏族間の関係を修復して和解が成立するというものであった。しかし、実際には、元LRA兵士は賠償の責を負わなかった。というのも彼らは少年兵として拉致された被害者であるからであり、また個別の事件において加害者と被害者を特定することは困難という事情もあった。さらに戦場での殺戮は殺人とはみなさないという考え方もあった。また、受け取り側も賠償受け取りを拒む傾向があった。それは、賠償の使途は、被害者の名を継ぐ子どもを生むための婚資と決まっていたためである。その中でも賠償財は植民地期以降、牛やヤギから現金に代わっていたという状況もあった。

川口博士は、植民地期以降に変容した伝統的補償システム、実践者の認識の変化、若者に賠償後の義務を負わせないことなどは、総じてウガンダでの新しい和解様式を提示していると解説した。また、ウガンダの紛争の記憶を家族単位での共有にとどめ、民族単位としないことも、この新しい和解の特徴の要因となっていると説明した。

酒井教授からの講評

酒井教授は、詳細な現地調査に基づくこの研究のユニークな発見の重要性を評価された。さらに、この研究を和解学の中で位置づけるためにも、ウガンダの賠償実践を、グローバルな正義との関連の中で位置づけるための分析枠組みの提示を助言された。また、酒井教授は、ウガンダの若者世代で伝統的な補償システムが受け入れられなくなっていることの背景にある世代交代の状況や近代化の影響をさらに説明するとよいことも提言された。また、酒井教授からは、ウガンダダイアスポラの役割、なぜ、どのような背景で彼ら彼女らが、伝統的な補償システムでの和解を提案したのかについてもさらに明確にするとよいとの助言もあった。

小野坂元博士「国際関係史からみた『和解』概念―戦間期のキリスト教社会主義の事例から」

小野坂博士は、国際関係史からみた和解概念についての理論実証研究計画を発表した。研究の出発点は、キリスト教と社会主義の伝統にある和解の要素と、国際関係学がキリスト教社会主義の影響を受けてきたことへ着目したことにある。例えば、E. H.カーやカール・ポラニ、デーヴィッド・ミトラニーなどの研究に見られる影響である。この研究は、多元国家や個人の持つ多面性、ジェンダー、国籍、民族、イデオロギーなどの側面にも焦点を当てる。

小野坂博士は、実証研究として、1930年代の上海国際租借地での労働条件改善のための上海YWCAの工場監督制度をめぐる交渉過程を扱う。この実証研究において、小野坂博士は、イギリス労働党のスタッフォード・クリップスやリチャード・トーニ、そして上海YWCAの主な指導者であるエレノア・ヒンダーやアガサ・ハリソンの議論を研究する予定である。

酒井教授からの講評

酒井教授は、まず、西欧の近代思想がすべてキリスト教に根付いている中で、なぜキリスト教と社会主義という形で研究される必要があるのかと問われた。酒井教授は、個人の多面性や和解の考えについては、キリスト教に特有のものではない点も指摘された。例えば、イスラムにおけるタウヒードの考えは、神との一体性、という考えもあることが紹介された。これらについて、小野坂博士は、自身の研究課題自体が、キリスト教と社会主義自体を研究するものではなく、上海の労働運動で主要な役割を果たしたと考えられるキリスト教社会主義の実証研究が柱であることを説明した。それについて、酒井教授も理解を示された。

上海YWCA研究について、酒井教授は、イギリスを始めとした当時の列強のパワーポリティクス的思惑も考慮に入れる必要があることを指摘される。そしてここでいうキリスト教社会主義がもたらした和解が、「和解」という用語で括れるものであるのかをさらに議論する必要があると助言された。酒井教授はさらに、言説分析においては、誰が何を言っているのかを明確にしながら分析してゆくことの重要であると述べられた。