グローバルヒストリージェンダー&エスニシティ

小野坂 元

Hajime Onozaka

早稲田大学 政治経済学術院 次席研究員

業績

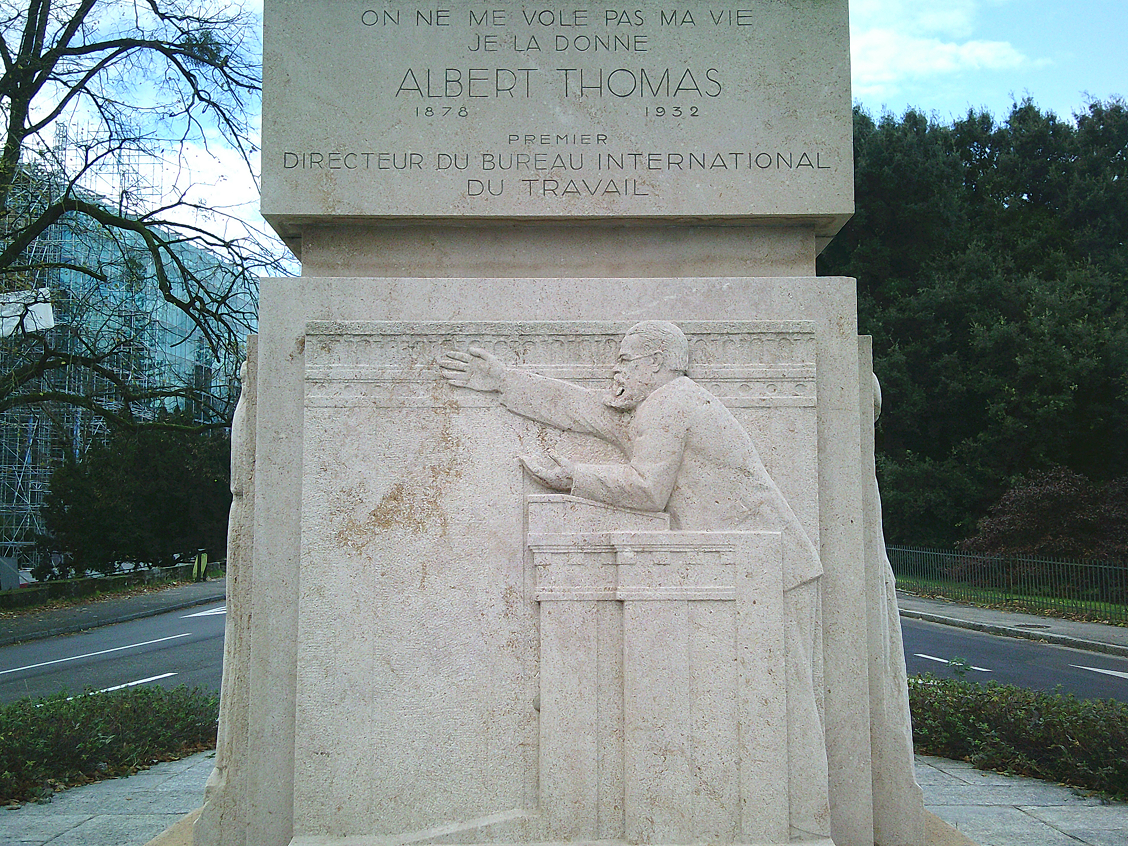

『ILOの対中関与と上海YWCA――労働と平和の国際機構間関係史』(法政大学出版局、2025年)

レポート

東京大学大学院総合文化研究科博士課程満期退学を経て、2023年9月末博士号を取得しました。それをもとに幸運にも、前掲の拙著を刊行することができました。研究テーマは労働分野の国際関係史になります。

研究テーマを100字で申し上げますと、国際労働機関と労働組合、女性団体との関係を歴史的に分析するなかで、治外法権や戦争下で生じた女性労働問題における複合的な抑圧と抵抗に接近し、対立感情を止揚し和解に向けた変革の出発点になり得る事実の発掘を試みる、といった形になります。研究班は、「グローバル・ヒストリー」と「ジェンダー・エスニシティ」を希望しております。

研究の途上、指導教員の酒井哲哉先生をはじめとする先生方からのご学恩はもちろんのこと、学籍のないなかで、キリスト教会、地域の政党活動や女性運動、国際人権団体のアムネスティインターナショナル日本との関わりでお支えいただいた経緯がございます。当方の歴史研究としましても、キリスト教、社会主義、女性運動、国際機構が浮上していましたところ、現在の活動と関わる機会があり、その上でとくに神と人間、階級間、性をめぐる関係、そして国際秩序といった関係性を主題とする領域に「和解」のアイディアが埋まっているのではないかと考えるようになりました。そこで、このこととの関連で自己紹介させていただきたく存じます。なお、特定の組織、会派の話にふれますが、下記は私個人の見解であるとともに、キリスト教、社会主義、性(セックスおよびジェンダー)、国際機構を扱う国際関係史研究の一環で言及していることであり、特定の組織、会派を擁護するものではありませんこと、ご承知いただければと存じます。

キリスト教

キリスト教会へ通って、そこでマルクスの話をするという遊びを覚え今日にいたっているのですが、新約聖書のとくに福音書と、マルクス『資本論』とは、一つの言葉に二つの意味を込め、話の流れでその意味の転換を逆接でつないでいる、という共通点にふれることがありました。入口での対立構図が出口では止揚されているということなのでしょうが、その過程で劇的な転換を見出すところに、キリスト教にしろ社会主義にしろ力点があるようなのです。霊的に「峻厳な神と罪人との和解」、あるいは物質的に「階級対立の止揚」などと述べると、何ら関係のない話のようですが、世の中には両者の総合を目指すキリスト教社会主義者がいる、ということも知りました。この点は、「和解」を過程として描こうとする場合、対立の構造や変革の局面にどう接近するか、という課題を示唆するように思われました。この場で私事に言及した所以です。

なお現在通っている教会は、中田重治を祖とする「ホーリネスの群れ」という会派で、満州宣教での軍との関わりといった負の歴史や、治安維持法の弾圧の標的になった会派という歴史を持ちます。それゆえ現在この会派の牧師さ、信徒さんたちは、反戦平和や日本国憲法護憲といった関心が高いのですが、そういった話を地域の日本共産党員の方々にする機会がありました。

社会主義

日本の植民地責任、戦争責任について、キリスト教会の満州宣教や治安維持法の話をするというきっかけで、地域の日本共産党員の方々にお世話になっているのですが、もともと日本共産党に関しては、領土ナショナリズム政党、古色蒼然とした階級闘争論の政党というようなイメージ(それを裏づける歴史も否定できないとは思いますが)を持っていて、彼ら彼女らを敬遠していました。「和解」においても、上記の党の性格は阻害要因として現れかねないものだと想像されますし、変革の書としての『資本論』を対立の固定のために用いるのか、という違和感もありました。しかしながら、地域の活動で、わざわざ私の面倒な話に聞く耳を持ってくださり、70代、80代の皆様が勉強を続けようとしておられる様子にふれました。世代間のギャップは甚だしく、またアカデミアに対する偏見にも接し、困惑することもありますが、そういう場面で「福音書」と『資本論』とに共通する変革の表現や、あるいは戦争と治安維持法の共通の話題を持ち出して説得を試みる、などということをして暮らしています。

国際人権法における性と社会主義

駅前のドネーションをきっかけにアムネスティインターナショナル日本と関わるようになったのですが、当初は多国籍企業の労働問題への関心がその理由でした(邦訳のあるラギー『正しいビジネス』の原書は、アムネスティ・グローバル倫理叢書第1巻です。ラギー原則は強制/自発性、という対立構図を超えて、政府・企業・市民組織のグローバルな協力関係に入るための共通認識を提示したことにその特色があります)。その後、普段から女装していたこともあり、アムネスティの縁で2017年国際LGBT会議アジア地域会議(プノンペン)に出席したことがあります。そこでは、いわゆる「性再割当て手術」をめぐる権利を国際人権法にどう書き込むか、そのために国連のプロセスをどう活用するか、といったことが盛んに報告されていました。医療用語を国際人権法的に語る英語の会議という国際会議の水準に驚くとともに、アジア地域会議ということもあり、同性愛や異性装を理由とした刑罰で友人を失った方々のお話を受け、自らの無知や鈍感さを恥じました。それでも、性をめぐる保守的な宗教規範と、それに拘泥しない形で提示される社会主義的な原則とに対立の契機があり、場合によってはそこから改革の糸口を見つけるような手法にふれたことは、「和解」のアイディアの源泉として個人的に重視しているところでもあります。

研究画像