Global HistoryGender & Ethnicity

Hajime Onozaka

Waseda Center for International Reconciliation Studies Assiatant Scholar

Degree

Ph.D. (Arts and Sciences) at the University of Tokyo (28 September 2023)

Doctoral thesis: “The Geographical Expansion of the ILO through the Two World Wars and the Changing Concept of “Standards of Living”: Focusing on the ILO’s Involvement in China and the Role of the Shanghai YWCA as an Intermediary” (in Japanese)

Report

“International NGOs Embedding an Estranged International Organization into Cooperative Relationships,” at the Project for Reconciliation Studies based on the International Leading Research (Waseda University, 8 February 2024)

Self-introduction

My major is the history of international organizations dealing with labor problems, such as the International Labor Organization, International Trade Unions, and the Young Women’s Christian Association in China. My doctoral thesis dealt with the labor problem in the extraterritoriality areas, such as the International Settlement of Shanghai, and I researched the international movement for the Chinese Industrial Cooperatives against the Japanese invasion. Concerning this point, I have considered that we need to grasp this international cooperation during the wartime period as a prehistory of “Reconciliation”.

I have met five areas for our research project, which are global history, philosophy, national security, international education, and gender and ethnicity, through the preparation of my thesis. In recent previous studies, the International Settlement of Shanghai was assumed to be a global city. Labor problems in this city included economic exploitation based on gender inequality or racial discrimination, which tend to combine. This topic is related to Socialism and feminism. In the Sino-Japanese War, Chinese Industrial Cooperatives were an important method of vocational training for domestic refugees from coastal areas to internal areas. The British and American Christian Associations and trade unions supported this movement. This international support was partly the result of the activities of the International Education Committee of China YWCA.

I have also focused on the multi-relations such as class between labor and capital, God and people in the New Testament, and Gender relations in industrial areas for my study of the international history of the European Reconstruction Program after the Second World War, or Marshall Plan. For my following study, I searched the ILO Archives, World YWCA Archives, and British trade unions’ documents on the Marshall Plan. I hope to read the records of AFL-CIO at the University of Maryland.

I’m looking forward to meeting with you; thank you.

社会主義

日本の植民地責任、戦争責任について、キリスト教会の満州宣教や治安維持法の話をするというきっかけで、地域の日本共産党員の方々にお世話になっているのですが、もともと日本共産党に関しては、領土ナショナリズム政党、古色蒼然とした階級闘争論の政党というようなイメージ(それを裏づける歴史も否定できないとは思いますが)を持っていて、彼ら彼女らを敬遠していました。「和解」においても、上記の党の性格は阻害要因として現れかねないものだと想像されますし、変革の書としての『資本論』を対立の固定のために用いるのか、という違和感もありました。しかしながら、地域の活動で、わざわざ私の面倒な話に聞く耳を持ってくださり、70代、80代の皆様が勉強を続けようとしておられる様子にふれました。世代間のギャップは甚だしく、またアカデミアに対する偏見にも接し、困惑することもありますが、そういう場面で「福音書」と『資本論』とに共通する変革の表現や、あるいは戦争と治安維持法の共通の話題を持ち出して説得を試みる、などということをして暮らしています。

国際人権法における性と社会主義

駅前のドネーションをきっかけにアムネスティインターナショナル日本と関わるようになったのですが、当初は多国籍企業の労働問題への関心がその理由でした(邦訳のあるラギー『正しいビジネス』の原書は、アムネスティ・グローバル倫理叢書第1巻です。ラギー原則は強制/自発性、という対立構図を超えて、政府・企業・市民組織のグローバルな協力関係に入るための共通認識を提示したことにその特色があります)。その後、普段から女装していたこともあり、アムネスティの縁で2017年国際LGBT会議アジア地域会議(プノンペン)に出席したことがあります。そこでは、いわゆる「性再割当て手術」をめぐる権利を国際人権法にどう書き込むか、そのために国連のプロセスをどう活用するか、といったことが盛んに報告されていました。医療用語を国際人権法的に語る英語の会議という国際会議の水準に驚くとともに、アジア地域会議ということもあり、同性愛や異性装を理由とした刑罰で友人を失った方々のお話を受け、自らの無知や鈍感さを恥じました。それでも、性をめぐる保守的な宗教規範と、それに拘泥しない形で提示される社会主義的な原則とに対立の契機があり、場合によってはそこから改革の糸口を見つけるような手法にふれたことは、「和解」のアイディアの源泉として個人的に重視しているところでもあります。

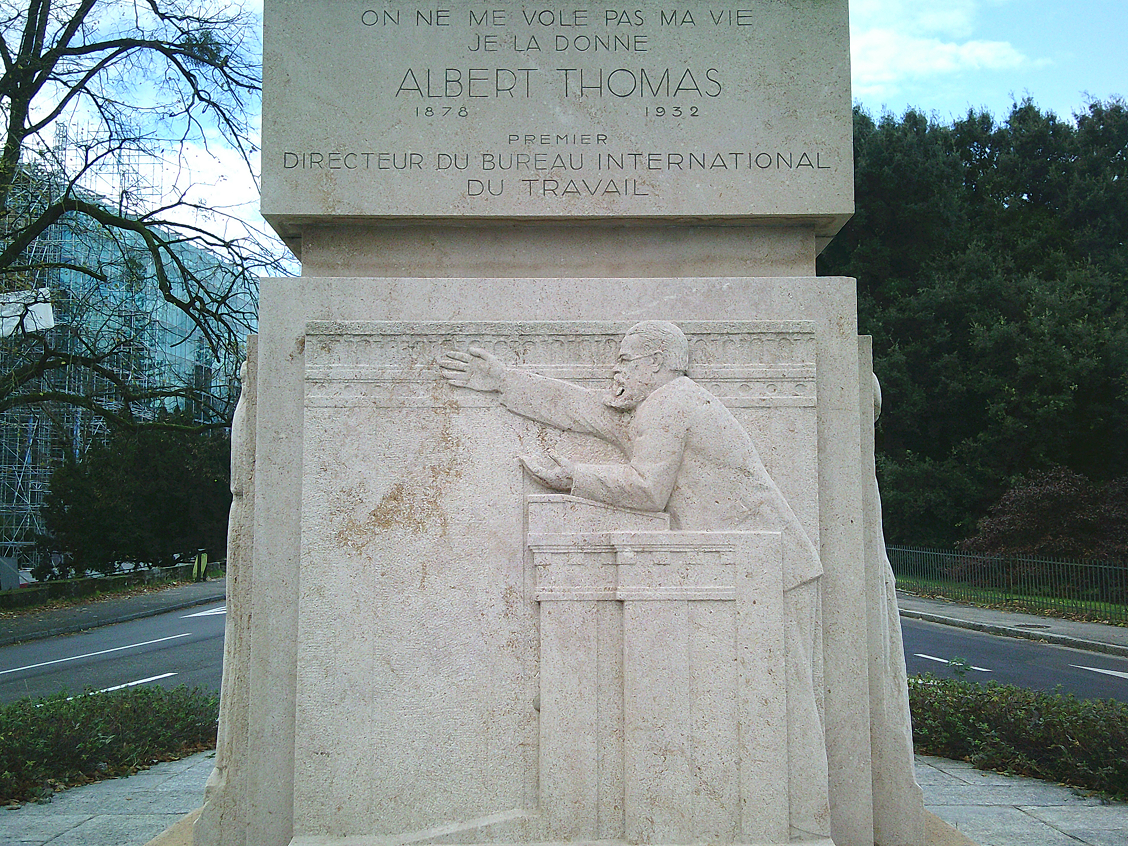

Research Image