イェーナ大学での発表

サマースクールはドイツのイェーナ訪問から始まり、そこで「日本帝国とその余波:神社、戦争記憶、歴史的記憶」と題した博士論文の内容を発表した。発表では、台湾と沖縄における日本の神社の事例を用いて、日本の植民地支配が植民地社会に与えた影響や、戦後に植民地社会が日本の支配をどのように記憶しているかについて議論した。

報告では、神社は植民地支配の象徴であり、忠誠を求める役割を持っていたと指摘した。同時に、神社は植民地の住民が伝統文化を守り、余暇を楽しむ場としても機能していた。戦後、人々が神社をどのように再建し、または記憶したかは、日本の植民地支配の記憶がいわゆるポストコロニアル社会における社会的緊張を和らげる役割を果たしたことを示している。

私の発表後、イェーナ大学のマルティン・ライナー教授から、当時の台湾人が宗教的な観点から神道にどう対処したのかという質問があった。それに対して、世代や個人によって異なると答えた。高齢世代は一般的に日本の神社の神々を深刻に受け止めていなかったのに対し、当時の若い台湾人の中にはそれらを「日本の神」として捉える者もいた。これらの神々は信仰の中心ではなかったが、一定の敬意が存在していた。

梅森直之教授からは、私の博士論文が台湾と沖縄の和解を促進できるかどうかという質問があった。私は、台湾と沖縄が現在、やや対立した地政学的状況にあると答えた。沖縄における米軍および日本の軍事的存在が強まるほど、台湾の安全性は高まるが、これが沖縄の住民には悪影響を与える。台湾の人々は、沖縄の人々が軍事力に対して世代的な抵抗を持ち、日本政府を信用していない理由を理解するべきだと説明した。同様に、沖縄の人々も台湾の独立に対する願望を理解するべきであり、これは個人的な交流やメディアを通じて達成される可能性があると述べた。

一方で、ある参加者から興味深い質問があった。それは「沖縄の神社は、日本本土と沖縄の和解の象徴となり得るか」というものだった。確かに、沖縄の神社はかつて植民地主義の象徴であり、一部は沖縄の人々によって破壊されたこともあったが、現在では神社は沖縄社会に完全に溶け込んでいる。沖縄の人々にとって神社は主要な信仰対象ではないものの、正月の参拝には訪れている。この意味で、神社が和解の象徴となる可能性はある。しかし、真の和解が実現するためには、基地問題がより満足のいく形で解決される必要があるかもしれない。

ベルリン:歴史と記憶に満ちた街

イェーナ大学での発表を終えた後、ドイツの首都ベルリンに戻り、ナチス時代と東ドイツ(GDR)に関連する記念碑や博物館を訪れた。ベルリンを訪れるのは初めてで、私が最初に抱いた印象は、この街が歴史と記憶に満ち溢れているということだった。

ベルリンの街を歩くと、数多くの記念碑や博物館、さらには「シュトルパーシュタイン」(つまずきの石)と呼ばれる石が歩道に散在しており、常に街と国が経験してきた激動の歴史を思い起こさせる。滞在中、ドイツの植民地時代のアフリカやオセアニアにおける歴史、ナチス政権の恐怖、ホロコースト、東ドイツの政治的抑圧、そしてドイツ再統一の意義などがベルリン全体で議論され、記憶されていることに気づいた。

数多くの歴史的な場所の中でも、ナチス時代に対する市民の認識は特に一様で明確である。ベルリンには、「ヨーロッパにおけるユダヤ人虐殺の記念碑」や「テロのトポグラフィー」のようなナチス政権の犠牲者に捧げられた記念碑が多数ある。「テロのトポグラフィー」は、ゲシュタポ、SS、帝国保安本部があった場所に位置し、1987年に開館し、現在の建物は2010年に完成した。この博物館では、そこで行われた出来事を「テロ」と明言しており、ナチスの残虐行為に対する明確な非難を反映している。館内には、ナチス政権の組織構造を示す詳細な図表が展示され、誰がどの部門を担当していたかが強調されている。遠くの壁一面にはナチスのメンバーの個人ファイルがずらりと並んでいる。

さらに、博物館にはナチス政権下での日常生活や占領されたヨーロッパ各地での恐怖を描いた写真が数多く展示されている。ナチス政権の実態を知らない人々にとって、ナチスの人々の前に横たわる民間人の遺体の画像は、衝撃と嫌悪感を呼び起こす。訪問者は、こうした出来事がどのようにして起こったのかを疑問に思わざるを得ない。なぜこれらの人々は引き金を引いたり、収容所へ人々を送り込んだりして彼らの命を奪う決断をしたのか、という問いが浮かぶ。

類似でありながら異なる経験が、ベルリン郊外にある「ベルリン・ホーエンシェーンハウゼン記念館」でも得られる。この場所はかつて東ドイツの国家保安省(シュタージ)の管理下にあった刑務所で、多くの政治犯が収容されていた。この刑務所を歩いていると、台湾の景美拘置所(現在の国立人権博物館)との類似点に気づかずにはいられなかった。廊下、独房、ドア、鍵などが非常に似通っており、独裁政権が運営する刑務所の共通点が想像を超え、まるでドイツではなく台湾にいるかのように感じた。ガイドの説明を通じて、東ドイツの人権侵害に対する強い非難があることが明らかだった。

しかし、ナチスと東ドイツに対するドイツ社会の態度を比較すると、興味深い違いが浮かび上がる。ナチス政権の恐怖は広く容認され得ないものとして認識されているが、東ドイツの統治は「テロ」とは呼ばれておらず、ベルリン市内では東ドイツの軍帽や旗、バッジが堂々と売られている。東ドイツ時代に建てられたマルクスとエンゲルスの像もいまだに立っている。東ドイツへの批判は、ナチスに対する批判よりも明らかに軽いものであると感じられる。これは、再統一後に行われた東ドイツの元役人の起訴にも反映されており、主に国境警備隊が対象となり、拷問を行った者や密告者はあまり追及されなかった。

もちろん、この批判の違いは、ナチス政権と東ドイツの根本的な違いを反映しているのかもしれない。東ドイツは組織的な大量虐殺や大規模な外国侵略を行わなかった。しかし、この違いはまた、現代のドイツ社会が東ドイツの歴史を扱う際に直面する独自の課題を示しているとも言える。

ベルリン・ホーエンシェーンハウゼン記念館

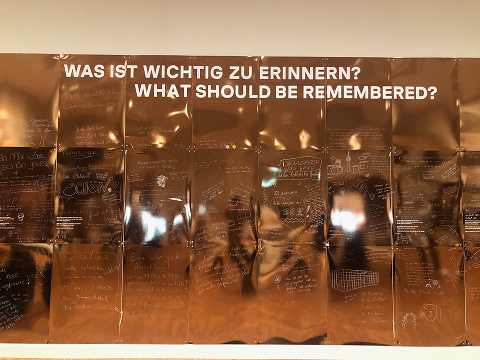

この考えが浮かんだのは、数人の友人と共にベルリンのフンボルトフォーラムを訪れた時である。ここは非常に興味深い場所だ。この場所にはもともとプロイセンおよびドイツ帝国の宮殿があったが、第二次世界大戦中に大きな被害を受けた。戦後、東ドイツはその残骸を取り壊し、代わりに「共和国宮殿」を建てた。再統一後、ドイツ政府は東ドイツの住民からの反対にもかかわらず、共和国宮殿を安全上の理由で解体し、最近では帝国宮殿を再建し、現在ではフンボルトフォーラムとして知られる。

フンボルトフォーラムの主要展示ホールの一つでは、共和国宮殿の歴史を紹介し、それを取り壊すことが正しい判断だったか、どの記憶を保存すべきかを訪問者に考えさせている。興味深いのは、ドイツ政府が東ドイツの象徴的建物を取り壊したにもかかわらず、新しい建物の中に「共和国宮殿」に関する声が残されていることだ。少なくとも完全に否定されることはなかった。東ドイツの歴史や記憶について議論する余地が、より多く残されているようである。

フンボルトフォーラム

被害者意識の抑圧

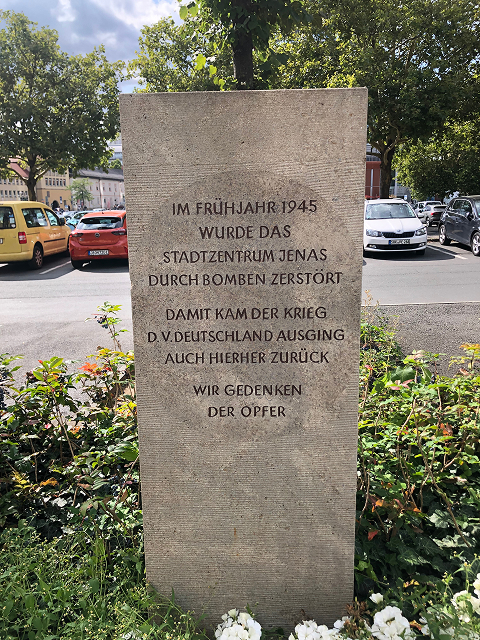

過去を記憶するさまざまな形の中で、現代ドイツが被害者意識に対して慎重な姿勢をとっていること、時にはそれを回避したり拒絶したりしていることに、私は深い衝撃を受けた。例えば、イェーナでは、第二次世界大戦末期に連合軍の空襲を受けた街を記念する、東ドイツ時代に建てられた空襲記念碑を訪れた。戦後の東ドイツでは、ドイツが「被害者」であったという考え方を正当化するために、連合軍による爆撃がよく引き合いに出されていた。しかし、現在では、このイェーナの空襲記念碑を撤去すべきか、再構築すべきかという議論が行われている。マルティン・ライナー教授によると、その理由は、こうした記念碑がドイツの被害者性を強調しすぎて、加害者としての責任を軽視する可能性があるからである。

日本で研究を行っている台湾出身の私にとって、このことは非常に衝撃的でした。日本では、空襲の記憶がしばしば強調される。東京、大阪、仙台などの都市には、空襲を記念する公的・私的な施設が存在し、これらの施設では空襲で亡くなった人々を悼むだけでなく、戦争が一般市民に与えた苦しみを強調し、反戦や平和へのメッセージを伝えることが多いだ。中には、日本が1930年代に中国を侵略したことが、1940年代に連合軍による日本への爆撃を招いたという点に言及し、日本が加害者であったことを認める展示もある。

日本とドイツが空襲をどのように記憶しているかを比較すると、日本の空襲の記憶は被害者と加害者の両方の役割を含んでいるように思える。一方、ドイツの最近の空襲の記憶は、かつて強調されていた被害者性よりも、加害者としての役割に焦点を当てているようだ。これは記憶の選択性を反映しているのだろう。しかし、ドイツが自らの被害者性を意図的に無視している姿勢は、日本ではほぼ見られないものであり、戦争の記憶に対する新たな視点を提供してくれるものだった。この点は非常に啓発的だった。

イェーナの空襲記念碑

終わりに

歴史的記憶研究の分野では、社会が過去をどのように理解し、記憶し、追悼するかが、現在や未来に対する基本的な姿勢を反映していると考えられている。今回のドイツ訪問では、同国がナチスによるホロコースト、空襲、そして東ドイツの人権侵害を、それぞれ異なる形で記憶していることが明らかになった。これらの歴史的出来事の性質が異なることを反映しているのはもちろんだが、記憶の選択性も浮き彫りにしている。これらの記憶やナラティブのパターンは、意識的または無意識的に形成されており、ドイツがどのように過去と向き合っているかを示すと同時に、同国がどのような未来を目指しているのかをも明らかにしている。

ドイツの過去に対する取り組みは、決して完璧でも模範的でもないかもしれないが、それでも台湾、日本、そしてその他の国や社会にとって貴重な参考例となる。少なくとも、「過去の災害を記念する場所で溢れる街」という点では、ベルリンやドイツが侵略の歴史を忘れまいとする姿勢は、台湾出身の私に深い感銘を与えた。