グローバルヒストリー

池上 慶徳

Ikegami Keitoku

国際基督教大学 修士課程

代表業績

専攻分野

平和研究、文化財問題

目指す研究者像

一時的な話題ではなく、長らく重宝される学術的貢献ができる研究者になりたい。

また、学界に限らず誰とでも話せる研究者でいたい。政界・官界・財界や民間など幅広いアクターと関わり、総じて社会貢献に尽力していきたい。

研究テーマ紹介

東アジア(とりわけ日本と韓国)における国民的価値が、如何に普遍的価値と融合・衝突し、現実の問題として表れているのか。その裏にある価値と記憶、また感情という要素の相互関係を留意しつつ、特に各国の集合的記憶がどのように再生産されているのかの解明に大きな関心を寄せる。つまり、歴史にまつわる事象の言説や記念の名の下に行われる表象の分析に取り組んでいる。また、より大きな視点で見ると、平和研究の視座から「平和の文化」の概念を踏まえ、和解学の希求する「和解の文化」が如何なるものか、その点についても研究を進めたいと考えている。

<提出用ワーキングペーパーの仮題目>

「略奪文化財」の展示と記憶の再生産

– 日本における小倉コレクションをめぐる言説分析 –

本稿は、いわゆる「略奪文化財」がいかに日本において語られてきたのかを考察し、そうした言説がいかなる形で記憶の再生産に寄与しているのかを明らかにすることを目的とする。とりわけ、国立東京博物館における小倉コレクションの展示に関する言説に焦点を当て、その社会的・歴史的背景を踏まえつつ、当該展示がいかにして特定の言説空間を形成し、そこにどのような記憶が付随しているのかを分析する。そこから分かることは、「健忘症」とも評される日本社会における過去への態度の具体的表象であると同時に、歴史的に複雑な日韓関係における歪みを乗り越えるための架橋ともなり得る可能性を秘めているという両義的な側面である。文化財の多層的な性質を考慮に入れながら、本稿は小倉コレクションという具体的事例を通じて、記憶と和解の可能性について論じるものである。

自己紹介

<プロジェクトに参加するにあたってのモチベーション>

有り難いことに、若手研究者として本プロジェクトに参画する機会に恵まれました。プロジェクトでは、若手研究者は特に英語での成果を上げ、世界的な活躍が期待されています。この時代・この場所に生まれ、機会に恵まれた人間として、人類普遍の悲願に対して最善を尽くしたく思います。

<これまでの研究、および和解学で今後発展させたい内容>

日韓文化財問題を背景に小倉コレクションの研究をし、いくつかの発表の機会にも恵まれました。その過程で、多くの先生方からのフィードバックをもとに、国際規範が日韓関係に及ぼす影響について興味が湧きました。今後は、普遍的価値と国家的価値の関係性にも着目しながら、如何にして問題が問題たり得たのかの解明に努めたいと思います。また、文化財問題に関して個人的にとても刺激を受けた本に、外村先生と長澤先生の共著『〈負の遺産〉を架け橋に 文化財から問う日本社会と韓国・朝鮮』があります。同書でなされた問題提起に対して、今後研究を重ね、最終的には自分なりの答えを出したいと思っています。

研究画像

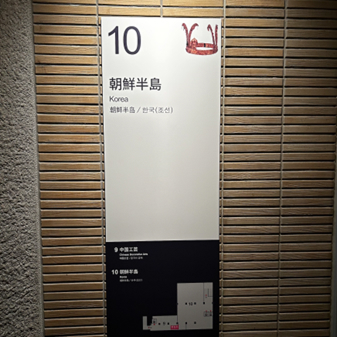

東京国立博物館, 東洋館第10室「朝鮮半島」